Текст: Виктория Ли

На прошлой неделе мы рассказали о пути заложного покойника на Руси — того, кто умер прежде срока, и похороненного особым способом не в земле, а под насыпью из веток, кольев или камней.

Разобрались в оберегах, причинах мертвохождения, местах погребения и отличиях упырей от вампиров, хлоптунов от вятьянок.

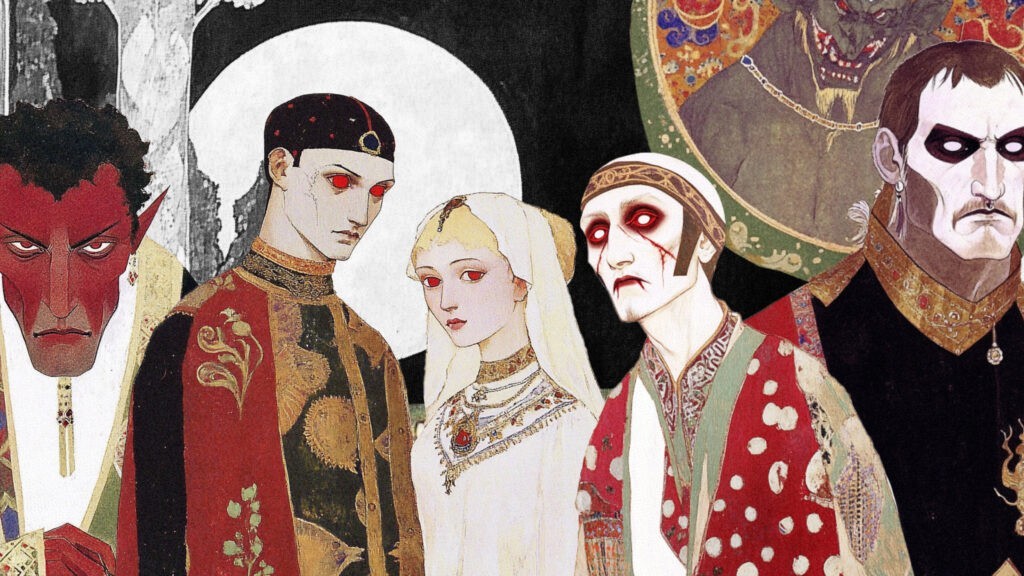

Сегодня от нежити наземной перейдем к водяной нежити и узнаем, какой была русская русалка, чем она отличалась от западной и какие еще напасти и секреты могли таиться по ту сторону водной глади.

Русалка

В современном русском языке слово «русалка» в первую очередь закрепилось за морской девой. Полногрудая красавица с перламутровым хвостом обитает в морях и океанах и мерещится истосковавшимся по дому матросам.

В славянском же мире русалками зовутся умершие женщины (чаще девушки) или проклятые родителями дети. Хвоста у них нет, зато имеются все признаки заложного, неприкаянного духа.

Теперь и ходит ночами по лощине, плачет тонким голосом; сама в белой рубахе, косы распущены и, как кого увидит, к себе манит. Видно, нет ей спокою: она ведь неотпетая и без покаяния кончилась. Утопла она Великим постом, а как пошла полая вода, снесло весь пруд в речку, ее и не нашли. Бывает еще: вылезет она на край лощины, сядет и плачет. Много кто у нас ее видел. Даже собаки хвост подожмут, брехать на нее зачнут, выть, только близко к ней не подходят. Нехорошо тут у нас от нее в лощине; жуть какая берет, ежели ночным делом мимо идти…

О. Семенова, «Смерть и душа в поверьях и в рассказах крестьян и мещан уездов Рязанской губернии»

Чаще всего места обитания русалок действительно связывают с водой, но имеются былички, где эту нечисть встречают на перекрестках, деревьях или в полях.

Такая связь, помимо частого способа смерти — утопления, имеет и другие причины. Вода, способная проникать в самые глубины земли, ассоциировалась с подземным миром, так же как дождь — с царством небес.

Святочная нечисть вроде шуликунов — душ некрещеных детей — тоже выходила из воды в особые дни чертовско́го разгула.

Эти святочные духи считались проклятыми матерью или погибшими некрещеными детьми, которые стремятся отомстить роду людскому. Но их время на земле было ограничено, в крещенское водосвятие «давили шуликунов» — на тройках выезжали на лед, тем самым изгоняя вредную нечисть.

В. Ли, «Славянская нечисть и где она обитает. Часть 2»

Подобно шуликунам, русалкам отводилось отдельное время в годовом цикле, Русальная неделя.

Русальная неделя (а в других местах: Семик, т. е. седьмой четверг после Пасхи, с чем ср. белорусск. Семуха — Троицын день, седьмая неделя после Пасхи). Отсюда уже вполне естественное появление названия: Русалки, т. е. те существа, которых чествуют в праздник русалий, на Русальной неделе.

Д. Зеленин, «Очерки русской мифологии»

Что касается самого происхождения слова, кто-то угадывает в нем отсылку к речному руслу, другие — связь с русым цветом волос, которые расчесывает мертвая девушка (простоволосость, неприбранность — еще один тревожный признак нечистого мира, безумия, смерти, горя или одержимости). А третья трактовка — добравшийся с Запада праздник rosalia. Его игровая традиция с песнями и возложением цветов крайне удачно наложилась на славянский период поминовения мертвецов.

Качание русалок на деревьях упоминается не только в заученном каждым уважающим себя школьником стихотворении Пушкина, но и в народных песнях:

На белой березе

Русалки сидели,

Суки вязали.

Да на тых суках

Русалки гутали.

Д. Зеленин, «Очерки русской мифологии»

У этого занятия встречаются своеобразные, даже лихие вариации:

Белорусские же русалки, на Граной неделе, качались на березах, между прочим, и таким образом: взлезет на березу, привяжется волосами за сучок, потом опустится и качается на волосах, с криком: уу-гу! уу-гу!

В. Добровольский, «Нечистая сила в народных верованиях. По данным Смоленской губернии»

Этнографы и исследователи объясняют процесс качания особым ритуалом возрождения природы — ее буйным расцветом. Добавим к этому привычку русалок «стеречь рожь», праздник цветов rosalia и поминальный период — и получим прочную связь русалки, поля и дерева.

Русалка — бледная девица с длинными русыми (иногда зелеными) волосами, нагая или в рубахе.

Любит: греться на месяце, качаться на ветвях, расчесываться и щекотать людей до смерти.

Не любит: полынь, чеснок, любисток.

Русалка, бросаясь на купающуюся девушку, спрашивает: «Полынь или петрушка?» Услыхав ответ: «Полынь!», русалка убегает с криком: «Сама ты сгинь!» Но когда девушка ответит: «Петрушка!», русалка весело кричит: «Ах ты, моя душка!» — и щекочет девушку до смерти (это поверье в ходу и у великороссов и у малороссов).

А. Блок, «Поэзия заговоров и заклинаний»

Иногда смерть от русалочьей щекотки настигала не всех подряд, а только вредителей, что ломали колосящуюся рожь.

Во Владимирской губернии поведение русалок во многом повторяло поведение кикиморы (возможно, поэтому и произошла путаница в народной культуре, когда эту домашнюю обитательницу переселили в болото).

Как и кикиморы, русалки крали или «обсусоливали» оставленную без благословения пряжу или нитки. А в Оренбургской губернии ходило поверье, что мертвые девы утягивали «подобных себе, то есть тоскующих от несчастной любви».

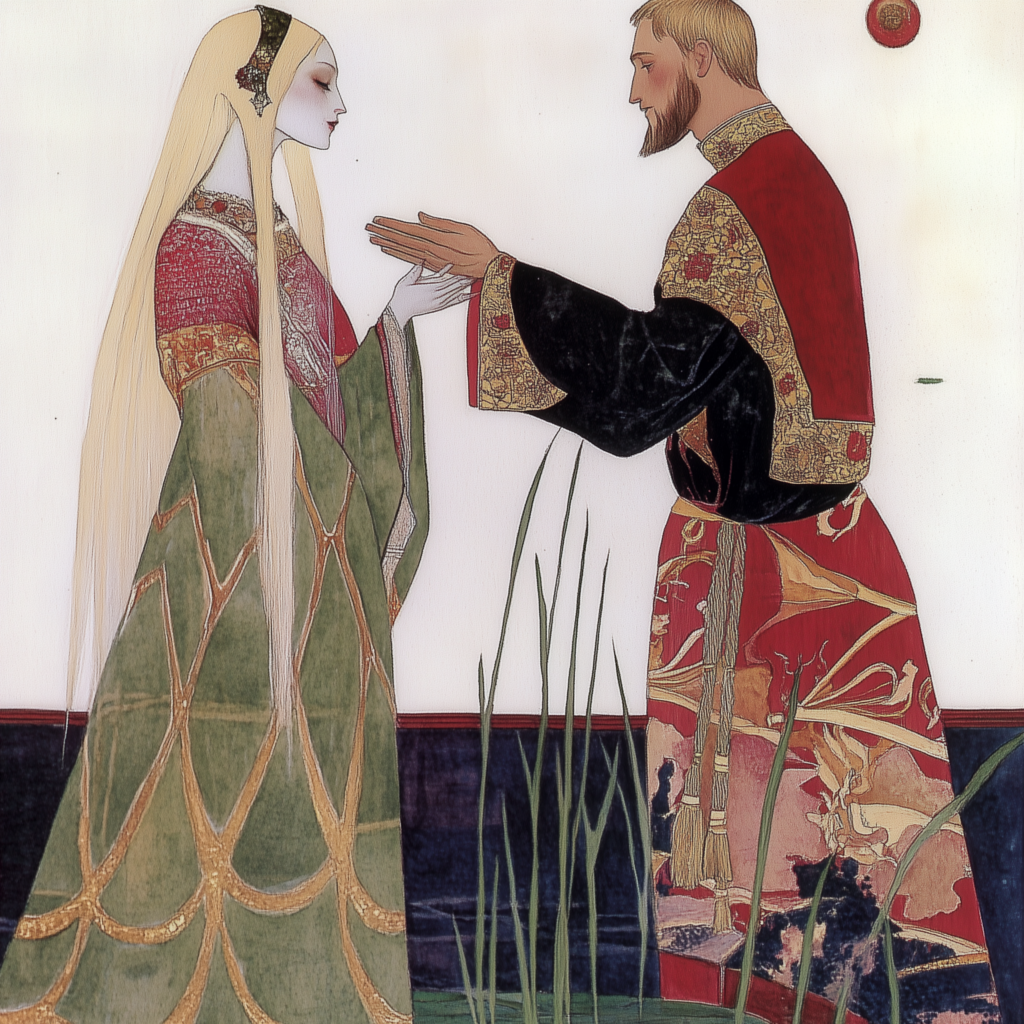

Несмотря на то что русалкой часто называли всех представительниц женской нечисти — от водянихи (супруги водяного) до лобасты, водной демоницы, — романтический ее образ лучше всего передает калужское поверье:

Получив в свое владение подобную женскую душу , главный начальник злых духов дает повеление варить ее в котле с разными снадобьями, отчего женщина делается необыкновенной красавицей и вечно юною.

М. Власова, «Энциклопедия русских суеверий»

Русалочий гребень из белой рыбьей кости часто наделялся магическими свойствами, а за его кражу вора ожидала расплата.

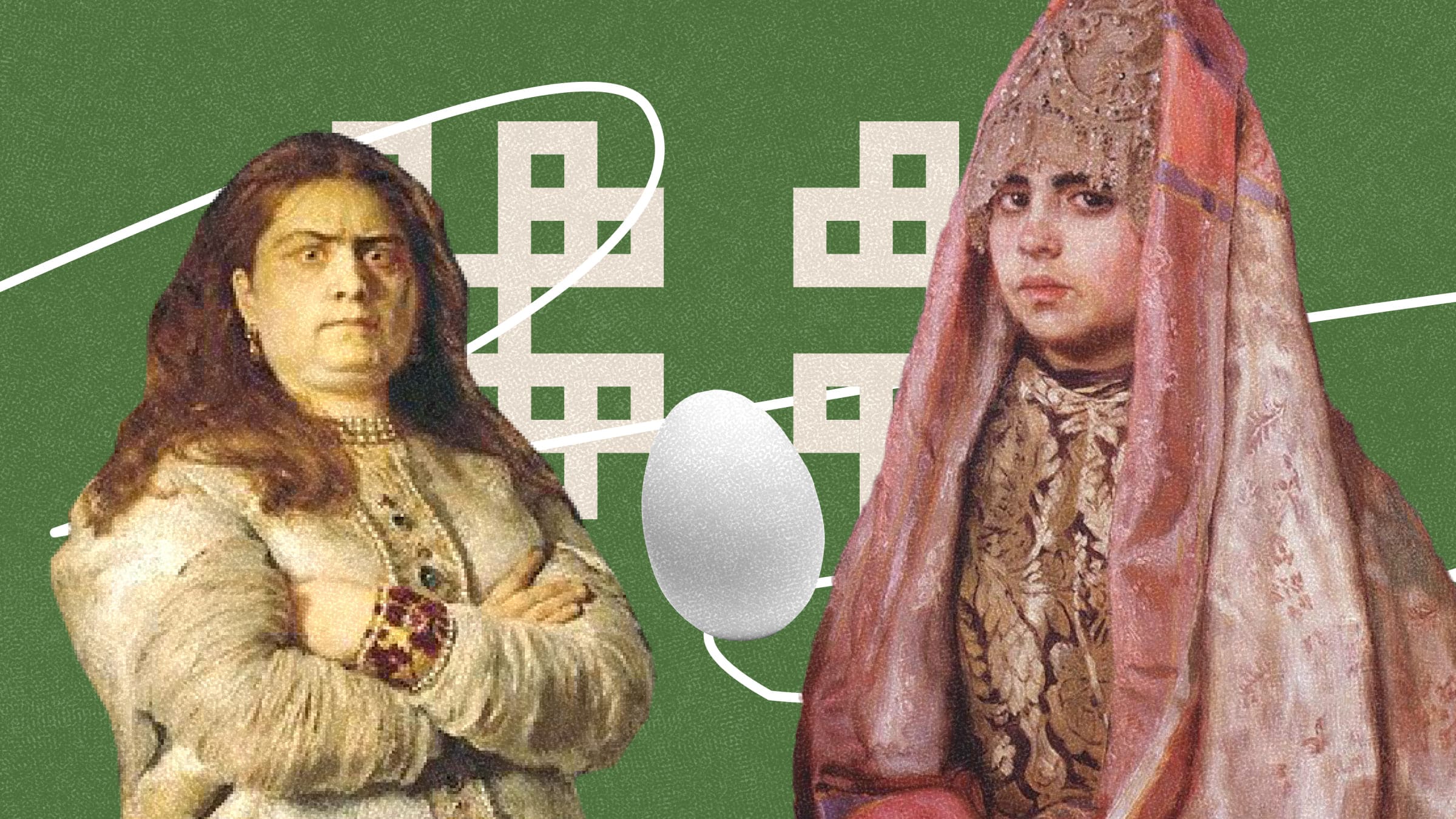

Фараонка

Это существо гораздо более походит на популярный образ русалки. Женщина-полурыба с заморским названием проникла в славянский фольклор из книг.

Согласно народному преданию, основанному на библейской истории, в фараонок превратилось войско гордого египетского правителя, который преследовал Моисея:

И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них.

Исход 14:28 — Исх 14:28

Считается, что историю о легендарных людях моря впервые записал Василий Поздняков в середине XVI века, а известный путешественник и купец Трифон Коробейников «вынес в люди»:

…и люди же Фараоновы обратишася рыбами; у тех рыб главы человеческiе, а тулова нет, токмо едина глава, а зубы и нос человечь; а где уши, тут перье, а где потылица [затылок], тут хвост, а не ястъ их никтоже. А кони и оружiя обратишася рыбами…

А. Н. Пыпин, «Ложные» и «отреченные» книги русской старины»

История о чудесной трансформации полюбилась народу, и фараонки — потомки ставших рыбами солдат правителя Египта — пополнили ряд фольклорных персонажей.

Несмотря на то что, по описанию Позднякова, морской народ красотой не отличался, женщины-фараонки, как и западные русалки, представлялись непременно красавицами с чарующим голосом сирен:

Морские женщины отличаются необыкновенною красотою и увлекательным голосом. Им-то и приписывают произведения всех известных в народе песен и сказок. Верят, что женщины те подплывают к кораблям и начинают петь и если, по неопытности плывущих на корабле, их не отгоняют пушечными выстрелами, то они до того успевают увлечь слух, что все на корабле засыпают, и тогда «морськи люды» опрокидывают корабль.

Д. Зеленин, «Очерки русской мифологии»

Как оказалось, фараонам и фараонкам водная жизнь не особенно нравилась. Мореплаватели наперебой рассказывали, будто бы цеплялся водный народ за борт корабля с неизменным вопросом:

«Когда Осподь с судом сойдет?»

— «Завтра» иль-бо «Послезавтра» — скажут им с корабля, чтоб только отвязаться. Ну , и отстанут, а без того ни за что не отстанут, такие привязчивые, право. Им, вишь, узаконено жить в море до преставленья света.

М. Власова, «Энциклопедия русских суеверий»

В Тульской губернии утонувшие воины фараона считались родоначальниками водяных.

В Городецком уезде Нижегородской губернии узор домовой резьбы изображает не русалок, а именно фараонок. Чтобы избежать путаницы, даны даже уточняющие надписи: «Я фараон» и «Я жена фараона».

Фараонка — красивая девушка с рыбьим (часто сомьим) хвостом.

Любит: петь, придумывать сказки, предсказывать смерть «пригожего парня», опрокидывать корабли.

Не любит: пушечные выстрелы.

Шутовка

В некоторых регионах слово «шут» понималось в значении нечистого, но не зловредного, а скорее проказливого шутника, трикстера. В поверьях Орловщины это «черт с более добродушным, чем у других, характером».

Судя по всему, озорной оттенок этого понятия перешел на шутовку, или шутиху, — еще одну разновидность проклятой или потерянной души.

Шутовка — красивая обнаженная девица, которая часто появляется у заброшенного пруда, бани или другого нечистого места.

Любит: стирать белье, мыться, заводить отношения с мужчинами.

Не любит: кресты и священников.

В отличие от русалки, шутовку редко обвиняли в убийствах.

Проказы ее, как правило, ограничивались разгуливанием нагой перед краснеющими парнями, похищением пряжи и использованием бани без разрешения хозяина.

Вообще, именно эта нежить отличалась наибольшей человечностью — подобно самым обыкновенным бабам, шутовки стирали белье, держали скотинку (под водой), переговаривались между собой и хихикали.

Кроме того, именно у них имелась возможность вернуться обратно в люди с помощью ловкости рук, креста и батюшки.

Если накинуть на русалку-шутовку крест, она, как и проклятая, может стать человеком (Влад.).

М. Власова, «Энциклопедия русских суеверий»

А еще шутовки известны своей чувственностью. Будучи проклятыми девами, они «не совсем еще отрешились от земли», а потому часто выбирали для себя любовников из людей. Обычно это были те мужчины, что тосковали по умершим любовницам или женам.

Бытовал на Урале и популярный сюжет о превращении проклятой (шутовки) в обычную девушку:

Шутовка взвизгнула (при появлении священника с причтом. — М. В.), в виде жука завертелась и закружилась по горнице, — попалась, голубушка! Шутовка ищет места, где бы улизнуть, но места такого нет; подлетит к дверям — там священник с крестом — жжет, к окну — там тоже жжет; к трубе — там тоже; к болтовой дыре — там тоже… А священники с причтом возглашают молитвы, поют ангельские песни, читают Евангелие, кадят кадилами, кропят святой водой, одно слово, вздохнуть не дают шутовке! Вилась, вилась шутовка по горнице, стукалась, стукалась о косяки да стены, напоследок измучилась, из сил выбилась и рухнула на пол, идно стены задрожали. Это значит, нечистая сила (владевшая шутовкой. — М. В.) пошла сквозь землю. В эту самую минуту пропели петухи, и, на место жука, очутилась на полу девушка в красном штофном сарафане.

М. Власова, «Энциклопедия русских суеверий»

Лобаста

Если все предыдущие типы мертвых дев и жен так или иначе обладали приятной наружностью, то лобаста закрепилась в народном сознании как «страшная, или безобразная русалка».

Одним из внешних ее признаков были огромные вислые груди, которые та частенько перебрасывала за плечи, чтобы буквально не путались под ногами.

Образ этой нежити во многом слеплен из персонажей других народов.

Лобасту считают производной от албасты — казанского демона-оборотня, который стерег свою добычу, принимая вид привычных и безобидных предметов (например, стога сена).

Некоторые черты безобразной русалки имел и татарский леший — шурале, которого кое-где описывали так:

Шюряли водятся в лесах и не по одному; видимы бывают татарину в человеческом образе. Все они имеют очень большие груди, из которых одну закидывают на правое плечо, а другую — на левое. Если повстречается им в лесу татарин, то они приглашают его играть в щекотанье, и если тот согласится, защекочивают его до смерти».

Д. Зеленин, «Очерки русской мифологии»

Кыргызские кульдыргыш — степные длинногрудые девы — тоже имели привычку заманивать мужчин и щекотать их до смерти.

В Вятке и Астрахани же албастой звали безобразную русалку:

Это отталкивающего вида нагая женщина с огромными грудями и длинными космами волос. Как и русалка, албаста обычно сидит у реки или озера на камне, расчесывая распущенные волосы. При появлении человека бросается в воду и исчезает.

М. Власова, «Энциклопедия русских суеверий»

Подобно восточной албасте, ее русский вариант боялся железной иглы или булавки.

В районах Средней и Нижней Волги лобаста выходила не из омута, а из грозовой тучи. Тело ее напоминало серую массу, на голове топорщились космы, во рту торчали клыки. Повстречав такую, человек умирал. Здесь это существо, скорее всего, служило персонификацией яростной, губящей природы.

Лобаста (албаста) — безобразная русалка с космами и непомерно длинными грудями.

Любит: пугать, топить и щекотать людей.

Не любит: железные булавки.

Подводя итоги, можно заметить, что лобаста — образ-конструктор, собранный из множества поверий и персонажей. Отличает ее от прекрасной русалки некрасивость, вислогрудость (признак преклонного возраста). Русская албаста-лобаста необыкновенно походила на известную полякам и чехам мамуну — нежить, в которую превращались неправильно умершие повивальные бабки, старые девы и ведьмы. Боялись они также железа и, подобно русалкам, полыни.