Текст: Виктория Ли

На Руси человека после смерти, помимо каноничных и понятных рая и ада, ожидало еще пара вариантов, к сожалению, малоприятных. Например, можно было попасть в подчинение к бесам, стать жадным до крови чудовищем или в крайнем случае неприкаянным озорником.

Вопрос «правильного» перехода в мир иной стоял остро, и похоронные обряды до сих пор сохранили отголоски старинных посмертных ритуалов, которые одновременно облегчали покойному выход в нужную сторону и оберегали живых от возможных шалостей.

Сегодня, в первой части, мы расскажем о том, как хоронили подозрительных мертвецов на Руси, кто считался «заложным», а еще разберемся в разновидностях земной нежити: от всем известного упыря до малознакомой вытьянки.

Нехорошая смерть и двоеверие

Тот, кто побывал на православной литургии, вероятно, слышал, просьбу о «христианской кончине»: «безболезненны, непостыдны, мирны».

Действительно, умереть «хорошей» смертью, то есть с раскаянием и отпущением грехов, — особая привилегия, божья милость, которая даруется далеко не всякому. Не спорит с этим и русская этнография, правда, у нее имеются свои причины.

Согласно славянским поверьям, так называемая несвоевременная гибель могла обратить даже самого невинного человека в жуткое существо, вся «послежизнь» которого становилась кровожадной охотой.

Умершие делятся в народных верованиях на два резко отличных разряда: умершие предки с одной стороны, и умершие преждевременно неестественною смертью — с другой.

Д. Зеленин, «Очерки русской мифологии»

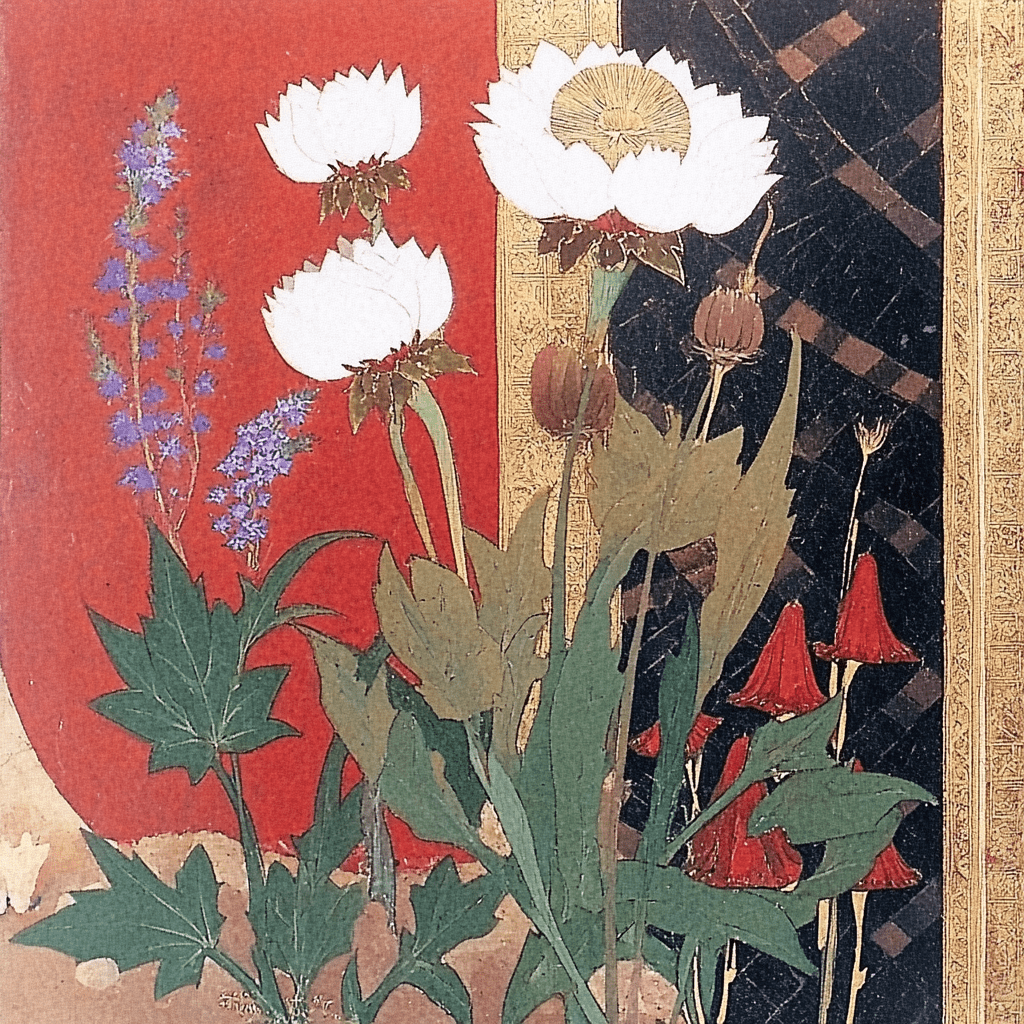

Для защиты против нехороших покойников в ход шли методы всех мастей и калибров: от православного креста и магической травы (например, чертополоха или полыни) до принесения этим самым покойникам даров (выставление каши, кутьи и блинов «под стол»).

Странное смешение христианских и языческих оберегов объяснялось особой народной религией — двоеверием, которое столетиями практиковалось на восточнославянских территориях.

«Поганые» идолища старых богов, свергнутые покрестившим Русь Владимиром, разбились на осколки суеверий — скрытого, но прочного многобожия.

С годами языческие духи отрастили рога, хвосты и пятаки, сделавшись бесами, но подобная трансформация скорее объяснялась нуждой подвести церковную веру и суеверия к общему знаменателю, нежели реальным сходством.

Так, в Вологодской губернии ходило понятие «отпадшей силы» — ангелов, которые, якобы лишившись божественной милости, упали с небес и превратились в демонов локусов (местностей):

Михаил [архангел] сбросил их всех на землю, и кто куда из чертей упал на земле, тот там и остался. Черти, упавшие на дома, сделались домовыми, хозяевами; упавшие на воду — водяными; на бани — баннушками; на овины — овиннушками; на леса — лесовыми, лесовиками, лешими; на амбары — амбарниками; на гумна — гуменниками; на погреба — погребниками и т. п.

М. Власова, «Энциклопедия русских суеверий»

Этнографы не всегда соглашаются с подобной трактовкой, считая домового мертвым предком-хранителем, а остальную нечисть — персонификацией опасных мест, в которых требовалось соблюдать правила.

(Более подробно о популярной славянской нечисти мы писали здесь.)

Так и повелось, что добропорядочный христианин отмечал светлую Пасху и бесовскую купальскую ночь, рядился рогатым на Святки, а затем шел к рождественской службе. Что же касается похорон, то и здесь языческие обряды сливались, а иногда и соперничали с православными.

Общую идею подобной философии передает народная мудрость «Богу-то угождай, да и черта-то не гневи!», где под чертом подразумеваются как раз те самые старые боги.

Кто такие заложные

Итак, всякий покойник — некрещеный, неотпетый, неоплаканный, знавший колдовство или получивший порцию родительского проклятия — мог подняться из могилы и начать злодействовать.

Известная и востребованная на Руси профессия вопленниц, или плакальщиц, появилась в том числе из страха, что мертвец сочтет, что по нему не очень-то и горевали, и не упокоится.

Рисковал и тот, кто не отжил своего века и был вынужден «доживать» отмеренный срок за гробом:

…кого покрыла вода и кого поглотила битва; а также тех, кто был схвачен и убит злодеями и кого пожрал огонь; внезапно похищенные, пораженные молниями, холодом или раною…

Триодь постная

В этом «мертвенном каноне» Феодора Студита с юридической предусмотрительностью перечислены практически все возможные способы несвоевременной смерти — даже съедение птицами и морскими чудовищами.

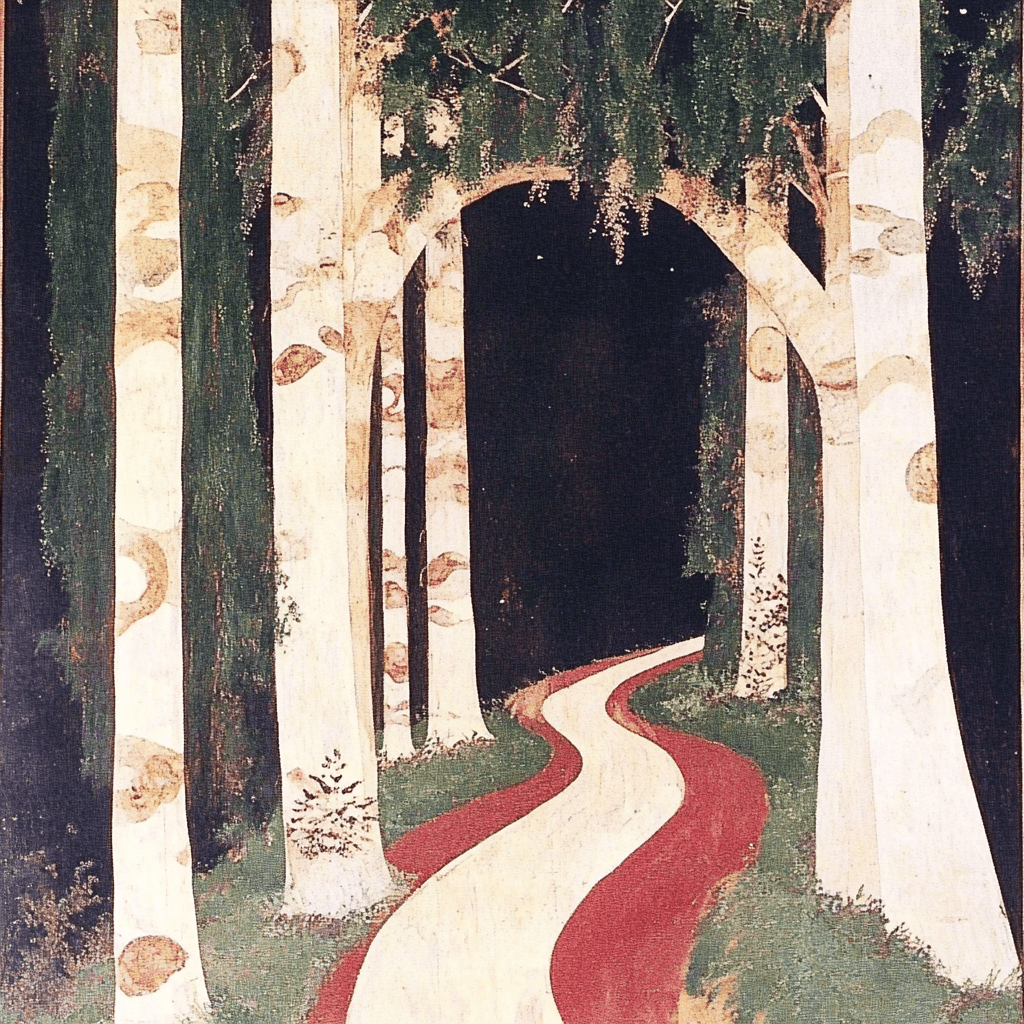

Сам термин «заложный» происходит от способа погребения — не предания земле, а заложения подозрительного покойника ветвями, досками или кольями.

Отношение к земле как к священной материи, не приемлющей скверны и непорядка, породило идею о том, что всякого, кто умер неестественно, до срока земля исторгнет. А бесприютный мертвец, в свою очередь, обязательно выместит разочарование и тоску на живых.

Со временем старинный принцип «заложения» изменился и нехороших мертвецов все же стали хоронить, но подальше от «чистых» усопших.

Если же неправильного покойника все-таки зарывали в освященную землю, то на общину могли обрушиться страшные беды — от болезней и голода до пожаров и потопов. Тогда мертвеца вытаскивали и переносили в безлюдные места — поля, овраги, пустыри, болота и т. д. Подобные меры вызывали осуждение как у официальных представителей церкви, так и у властей.

В приходе села Туарма Бугульминского уезда два крестьянина деревни Баландаевой замерзли зимой 1872 года и похоронены были на кладбище по христианскому обряду. 15 июня 1873 года четыре человека их «вырыли и похоронили на другом месте». За две недели до этого прихожане села Туармы посылали священнику депутацию с просьбою о разрешении выкопать из могил эти злополучные трупы и «перенести их для похорон куда-либо в низменное и мочажинное место».

Записано Д. Зелениным из «Преступного суеверия», 1873

В Екатерининской губернии самоубийц закапывали прямо на месте гибели, считая, что если перенести тело куда-то еще, то беспокойный покойник начнет таскаться на старое место в течение семи лет.

Иногда избы, в которых сильно озоровала домашняя нечисть вроде кикиморы (вредоносного духа, душившего кур и путающего пряжу), считали построенными на костях нехорошего мертвеца. Чтобы избавиться от напасти, разрывали землю и, если останки все же обнаруживались, их проносили через перекресток, чтобы сбить заложного со следа, а потом хоронили.

Уже с XIII века скудельницей, жальником или убогим домом звались места для погребения неблагонадежных покойников:

Эти убогие дома были не что иное, как большие и глубокие ямы, иногда имевшие над собою «молитвенные храмы», попросту сараи, иногда же, кажется, нет. В эти ямы клали и бросали тела и оставляли их незасыпанными до 7-го четверга по Пасхе, или до Семика [зеленых святок, отмечаемых в седьмой четверг или седьмое воскресенье после Пасхи].

Д. Зеленин, «Очерки русской мифологии»

(Иностранные путешественники вроде англичанина Джайлса Флетчера считали, что в ямы непогребенными мертвецов складывали не ради поверий, а из практичности: в мерзлой земле просто невозможно было выкопать могилу.)

Особой опасности подвергались те люди, которые сильно любили заложного или, наоборот, плохо обошлись с ним при жизни или даже после смерти.

У Александра Пушкина имеется малоизвестное стихотворение «Утопленник», где упоминается народное поверье о мужике, который отказал мертвецу в «могиле и кресте».

И от берега крутого

Оттолкнул его веслом,

И мертвец вниз поплыл снова

За могилой и крестом. <…>

Есть в народе слух ужасный:

Говорят, что каждый год

С той поры мужик несчастный

В день урочный гостя ждет;

Уж с утра погода злится,

Ночью буря настает,

И утопленник стучится

Под окном и у ворот.

Поминать преждевременно умерших было возможно только в определенные дни и определенным способом, например жертвовать деньги на литье колокола, чтобы тот «вызвонил милость у Бога несчастному», или насыпать на распутье «каких бы то ни было зерен для клевания вольным птицам».

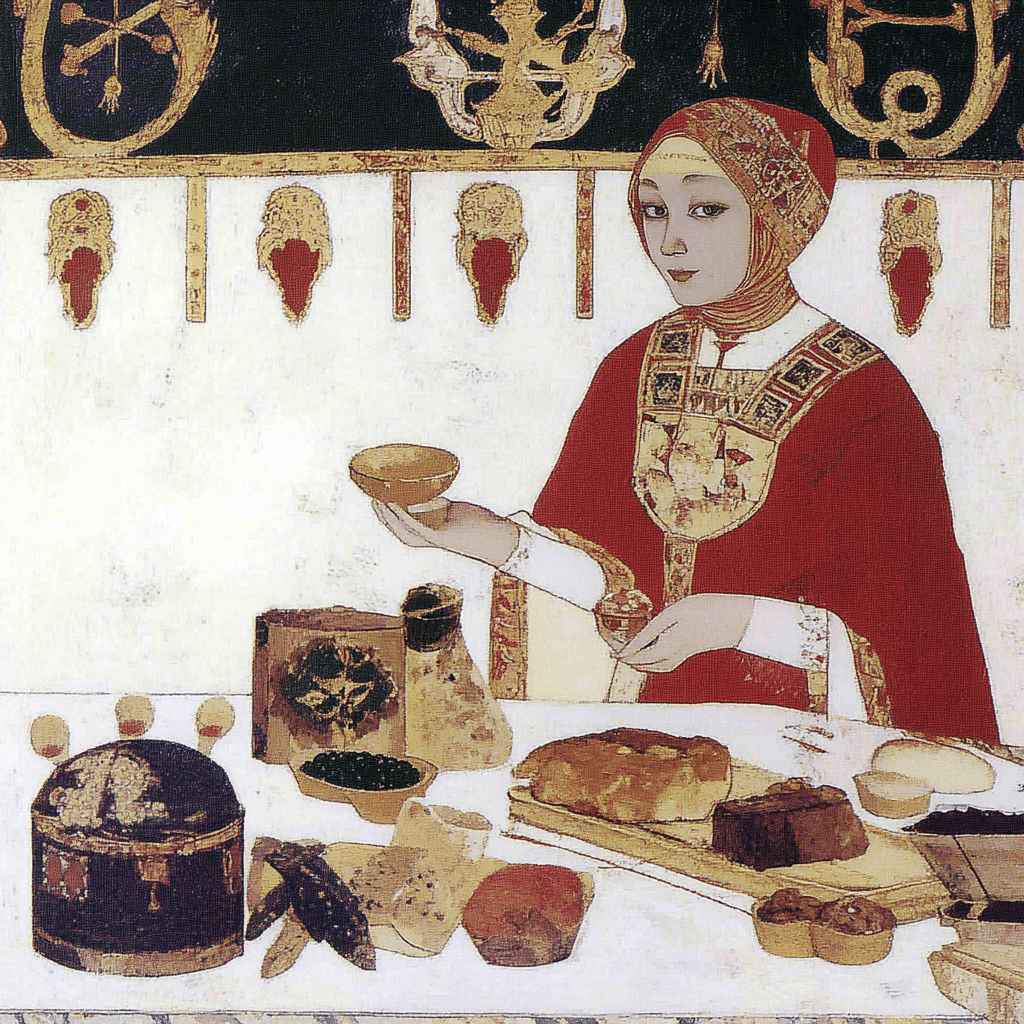

В Пермской губ. во время поминок приготовляют для покойных родственников особый обед: хозяева расставляют на стол разные яства и напитки, а сами уходят в другое помещение молиться; при этом скоропостижно умершие родственники, утонувшие и сгоревшие, не лишаются общего угощения, но так как они недостойны сидеть за общим столом, то для них кушанья ставятся под стол.

Д. Зеленин, «Очерки русской мифологии»

Обереги против заложных

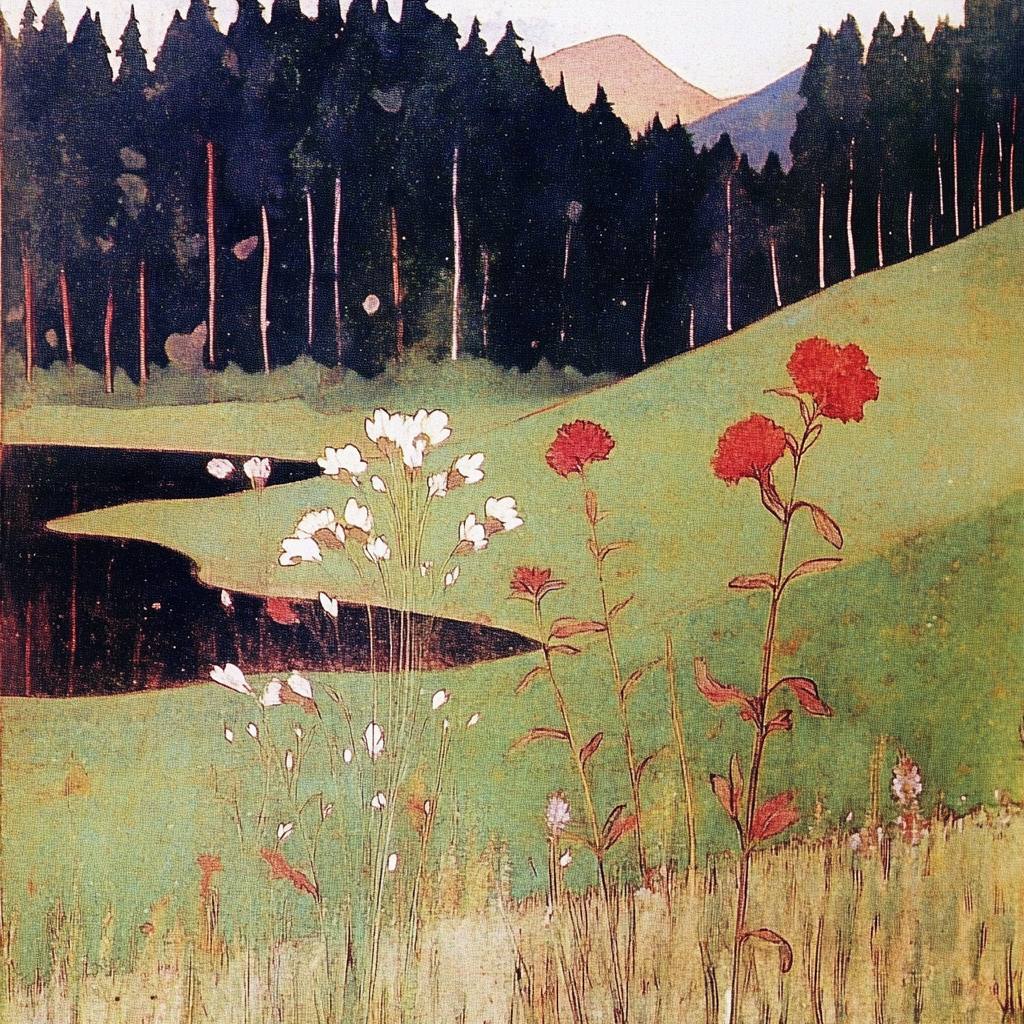

При неимении скудельницы проблемных покойников хоронили на границе между полями или перекрестках, обсыпая маком или любым другим зерном и крупой помельче.

Магические свойства семян мака, льна (по-видимому, также и крупы) устойчиво связываются с мотивом обязательного для демонов собирания этих зерен и невозможности их собрать до окончания ночи и пения петухов, после чего нечистая сила теряет свои вредоносные способности.

М. Наговицына, «Образ «ходячего» покойника в быличках жителей старообрядческих поселений Кильмезского района Кировской области»

Странная тяга мертвецов к наведению порядка встречается и у других культур. Так, в могилу к скандинавскому покойнику могли положить нитку и иголку без ушка, считая, что нежить не покинет гроба, пока не проденет нитку в иглу.

Часто на места, где лежат самоубийцы, некрещеные и преступники, бросали лапти или солому. Этнографы объясняют это действие созданием магического барьера и своеобразным призывом предков-защитников.

Если же ничего не бросить, то покойник обязательно погонится за путником. У некоторых заложных имелась репутация особенно шустрых.

Утопленники и повесившиеся необычайно шибко бегают.

И. Манжура. «Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях»

Интересно, что во Владимирской губернии прыть эта объясняется особым видом другой нечистой силы, преследующей заложных, встречником:

Это нечистый, злой дух, который в виде как бы воздушной полосы мчится стрелой по проезжим дорогам за душой умирающего грешника, особенно самоубийцы.

М. Власова, «Энциклопедия русских суеверий»

Подозреваемого в мертвохождении могли изрубить на части, связать, положить лицом в землю (полагая, что таким образом мертвец станет не вырывать, а зарывать себя еще глубже), пронзить тело гвоздями или острыми колючками вроде ежевики.

Втыкали в тело и кол — осиновый, березовый или дубовый (у восточных славян), боярышниковый (у южных славян) или даже железный:

Так, одно из киевских захоронений XI в., в котором гроб и тело оказались пробиты насквозь большим железным костылем длиной в один метр, загнутым под днищем гроба, исследователи определили как захоронение вампира.

С. Чебаненко, «Практика посмертного повреждения тел «нечистых» покойников»

Клали в гроб и вешали у дома жгущие или сильно пахнущие растения — полынь, крапиву и боярышник. Втыкали в карниз серп или нож, о который злонамеренный заложный обязательно порежется.

Очень интересен обычай выносить одежду и вещи покойного в курятник и оставлять там на шесть недель, чтобы петухи своим криком очистили предметы, тронутые смертью.

Конечно, к народным охранным предметам добавлялись и церковные: крест, святая вода и молитва.

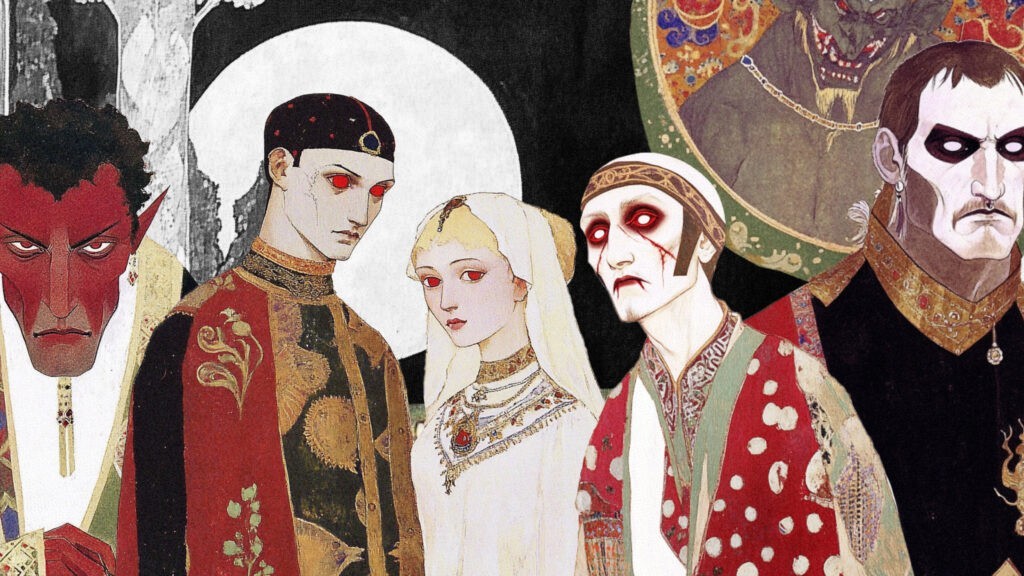

Виды мертвецов: упыри, хлоптуны, еретики и вытьянки

Теперь разберемся в разновидностях мертвоходящей нечисти.

Упырь

Часто считается двойником-переводом вампира.

Собственно, чаще всего слова упырь и вампир связывают с opir или opyr. До конца его происхождение не установлено, но имеются гипотезы. Например, к упырю-вампиру относят старый сербский глагол «пирити» — «дуть», что может быть связано с раздутым состоянием тела после смерти.

Если вспомнить, что внушающих сомнения мертвецов либо не погребали, либо вытаскивали из земли, чтобы перезахоронить, вид такого покойника вполне оправдывал подозрения на его счет.

В отличие от популярной убежденности, что вампиров интересует исключительно кровь, русский упырь не брезговал и мясом.

А вот для кашубского (регион Польши) вампира красное лицо (от крови) было отличительной чертой. Даже поговорка имелась: «Красный как вампир».

Южные славяне считали, что вампир способен пробраться в любую щель, так как не имеет костей — лишь кожу и кровь, которой он питается.

В готическом рассказе Алексея Толстого «Упырь» есть строки из древнего манускрипта, который объясняет, почему почтенная «бригадирша Сугробина» после смерти ходит вампиром. Одна из ее прабабушек предала мужа, и тот наложил проклятье на весь род:

Над Марфой проклятие мужа гремит,

Он проклял ее, умирая:

Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род,

Сто раз я тебя проклинаю!

Пусть вечно иссякнет меж вами любовь,

Пусть бабушка внучкину высосет кровь!

Предательница-Марфа как раз обитает в замке, под которым «клубится Дунай».

Что же касается русского упыря, то это и есть заложный мертвец. В отличие от западнославянских и южнославянских собратьев, особых примет, кроме желания причинить зло и упорного мертвохождения, он не имел.

Упырь — заложный мертвец.

Любит: кровь и человеческое мясо.

Не любит: крик петуха, воду и домашних духов — домового, гуменника и овинника.

За мужиком гнался упырь. Мужик успел добежать до гумна и взмолился: «Дядя гуменник, не продай, дядюшка, в бедности, поборись с проклятым еретиком! За эту службу весь я твой душой и телом».

Гуменник схватил упыря и, невидимый, стал с ним бороться. Мужик не смел шептать молитвы, чтобы не обезоружить гуменника. С криком петуха упырь исчез, и мужик остался цел.

Е. Левкиевская, «Мифы и легенды восточных славян»

Еретик

Заложный покойник, упырь (часто им становится колдун, ведьма или преступник после смерти). Поскольку словом «еретик» называли вероотступников, то и предавшего церковь мертвеца иногда награждали подобным прозвищем. Иногда им звался и жених-покойник.

Любит: кровь, мясо, соблазнять девушек.

Не любит: дневной свет, осиновый или березовый кол, лежать лицом вниз.

Однажды к девушке посватался жених, но родители были против и не хотели ее отдавать. Однако девица все думала о том, как бы выйти замуж. И вот однажды ей показалось, будто он приехал. Собрала она тайком пожитки, перебрасывала их через окно и уехала с ним. Едет, и вдруг стало ей страшно взглянуть на своего спутника: показалось, будто у него железные зубы и хрустальные глаза. Добрались беглецы до одинокой могилы. Жених спустился в нее и велел подать ему вещи. Она стала подавать, пока не отдала все. Тут взошло солнце, настала заря — и он внезапно свалился в могилу.

Родители девушки спохватились, бросились в погоню. Когда приехали, нашли ее на погосте. Вытащили тело жениха из могилы, вогнали в него осиновый кол и положили лицом вниз.

«Жених-еретик», Северные сказки в собрании Н. Ончукова

Хлоптун

Одержимый нечистым духом покойник.

Любит: бесов, мясо человека или скотины.

Не любит: петушиный крик, лошадиную упряжь.

Здесь олонецкая быличка рассказывает историю одной женщины, у которой умер муж, однако продолжал жить с ней какое-то время словно живой.

За время этого потустороннего сожительства жена узнавала от покойника тайны, открытые только мертвым. Например, о том, как зарождается хлоптун.

— Вот, — говорит он, — как только с покойника тряпицу снимут, черти начинают лезть ему в рот.

Тогда жена спрашивает:

— И что же будет, зачем они туда лезут?

— Ну, — отвечает он, — хлоптун родится. <…>

— «Он проживет еще пять лет как обычный человек, а потом начнет есть скотину и людей».

Жена испугалась: «А как же его остановить, когда он начнет есть людей?»

Муж ответил: «Есть один способ: нужно найти жеребца, которого никогда не запрягали, снять с него упряжь и этой упряжью ударить его по спине — тогда он умрет».

«Хлоптун», Северные сказки в собрании Н. Ончукова

Вытьянка

Относится скорее к локальной нежити. В Костромском уезде так называли тоскующую душу непогребенных костей.

Она давала о себе знать страшным воем, который можно было слышать в канун Пасхи. Верили, что таким образом непогребенные кости умоляют укрыть их — похоронить.

В скандинавской метели так выли утбурды — души оставленных умирать на морозе детей.

Обычно невидимые, эти призраки могли оборачиваться белоснежной совой, черной собакой, умели вырастать до размеров стога сена или просачиваться струйкой ледяного тумана в малейшую щель. Их жуткий, полный тоски и одиночества вой раздавался в снежных пустынях, предупреждая путешественников держать наготове обереги — металл и воду.

В. Ли, «Легенды о любви и гибели»