Текст: Виктория Ли

В первой части «Кушать подано» мы рассказали об устройстве императорской кухни — о царских гостинцах, винных погребах и великолепных котлетных генералах. Сегодня поговорим о любимых блюдах русских царей, их отношениях с поварами и камердинерами, а еще о том, почему в составлении меню для пиров и приемов важную роль играла политика.

На императорский вкус

Создатели мемуаров и биографий сообщают, что русские правители, начиная с Екатерины II и заканчивая Николаем II, отличались умеренностью в пище. Например, так описывается обед Екатерины II:

…говядина с соленым огурцом, вишни и яблоки, а в

Зимин, Лазерсон, Соколов: «Императорская кухня XIX — начало XX в.

качестве питья — рюмка мадеры или рейнвейна и

распущенное в воде смородиновое желе. Обычно она

не ужинала, за исключением праздничных дней, и не

оставалась за столом более часу.

Повседневная жизнь Российского императорского двора»

Николая I отмечали как «великого трезвенника», который «ест только капустный суп с салом, мясо, немного дичи и рыбы, а также соленые огурчики. Пьет одну воду».

В записях лейб-медика Д. К. Тарасова можно найти описание завтрака Александра I:

В 7-м часу утра кушал чай, всегда зеленый, с густыми

сливками и поджаренными гренками из белого хлеба…

в 10 часов возвращался с прогулки и иногда кушал

фрукты, особенно землянику, которую предпочитал всем

прочим фруктам.

Одним из любимых блюд Александра I была ботвинья. Известен случай, когда император отправил английскому послу, к которому особенно благоволил, ботвинью с собственного стола. К сожалению, незнакомые с этим блюдом англичане решили подать царскую ботвинью горячей, тем самым навсегда лишив дипломата возможности проникнуться любовью к русскому кушанью.

Из ряда умеренных едоков немного выбивается Александр III, который поесть любил, правда, предпочитал пищу без изысков.

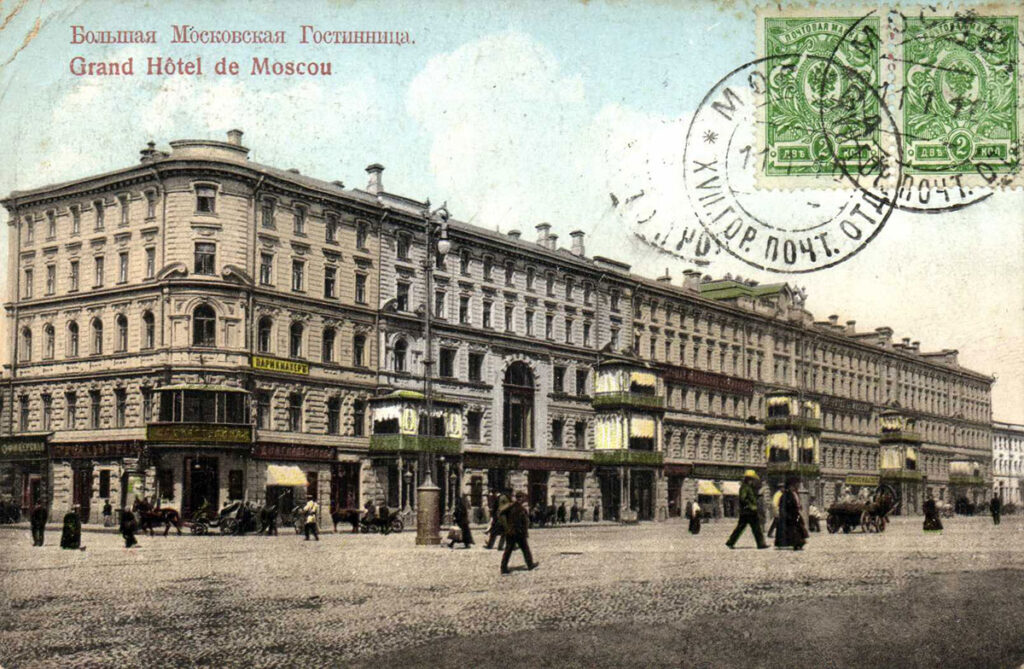

Именно он завел моду на «купеческого поросенка с хреном «а-ля рюсс» от Тестова», которого всякий раз заказывал в Большом Патрикеевском трактире, навещая Москву с оказией.

Известный всей Москве журналист Владимир Гиляровский писал следующее:

Петербургская знать во главе с великими князьями

В. Гиляровский, «Москва и москвичи»

специально приезжала из Петербурга съесть тестовского

поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую

гурьевскую кашу…

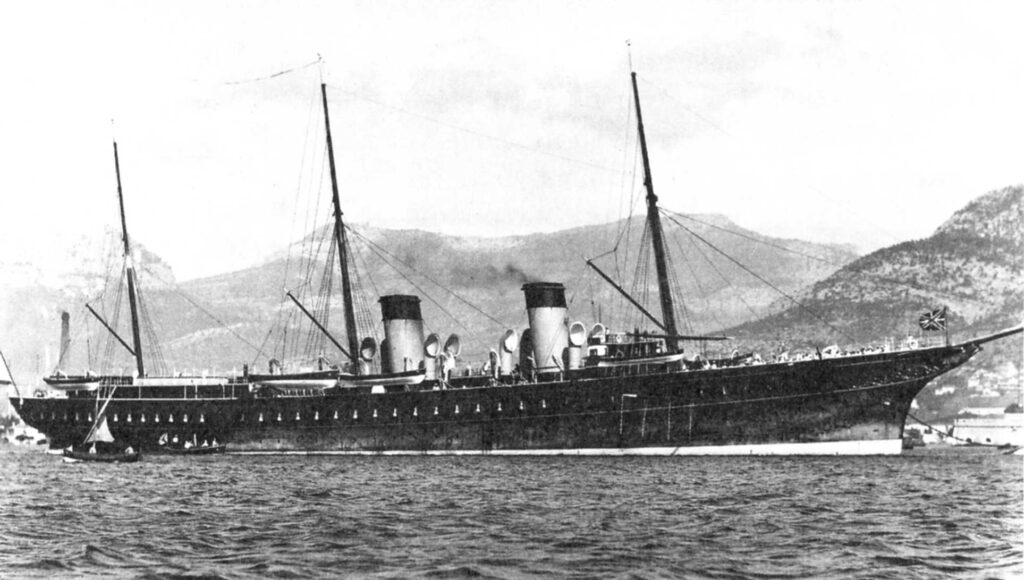

Что касается Николая II, придворная фрейлина, графиня Буксгевден, сообщала, что «сам государь предпочитал простые блюда, простые жаркие и кур», а на «Штандарте» он любил заказывать «пельмени, жаренные на сковородке».

Известно, что последний русский царь также уважал «драгомировскую» кашу — гречневую со сливками и соусом из лесных грибов, названную в честь русского генерала Михаила Ивановича Драгомирова.

Конечно, нашим современникам императорские блюда могут показаться далекими от простоты с их зажаренными поросятами и дичью, поэтому для сравнения приведем меню обеда августейшей особы одного из государств Европы:

Обед кронпринца Фридриха Августа Саксонского (с 15 октября 1904 г. короля Саксонии Фридриха Августа III)

27 февраля 1904 г., дворец Цвингер, Дрезден, Саксония:

Меню:

Суп а-ля эскоффье (суп с фрикадельками из ракового мяса)

Паштет из серых дроздов

Форель. Свежее масло

Пулярка, фаршированная по-луккуловски

Руанские хлебцы

Седло серны. Салат. Земляника

Финоччи (манные клецки с фенхелем, томленные в молочном соусе)

Мусселин-соус (абрикосовое пюре с рисом)

Сырные кексы

Десерт: мороженое, фрукты

В. Похлебкин, «Кухня века»

Пиры и приемы

Императорские торжества, приемы и пиры всегда обставлялись с известной задумкой и в соответствии с политической актуальностью.

Так, на апрельском церемониальном обеде в 1847 году, посвященном крестинам царевича Владимира — третьего сына Александра II, гостям в изобилии подавали летние ягоды: малину, землянику и вишню. Исключительный выбор блюд подчеркивал значительность события, делая его запоминающимся, мол, все помнить будут, как в апреле лакомились земляникой.

(Зарянко С. К., 1867)

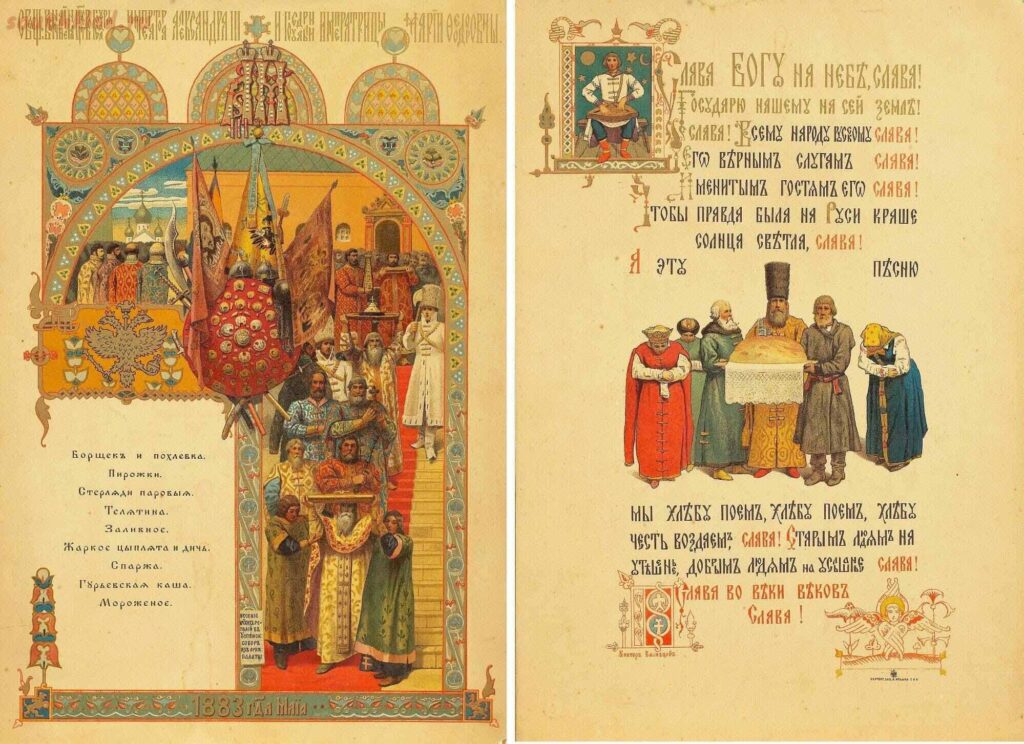

На коронационных обедах известного своим патриотизмом Александра III блюда подавали отменно национальные: суп раковый, похлебку, борщок, пирожки, стерлядей паровых, дикую козу, котлеты из кур, заливное из ершей, жаркое, телятину, дичь, салат и огурцы, стручковый горох, сладкое хлебное и гурьевскую кашу.

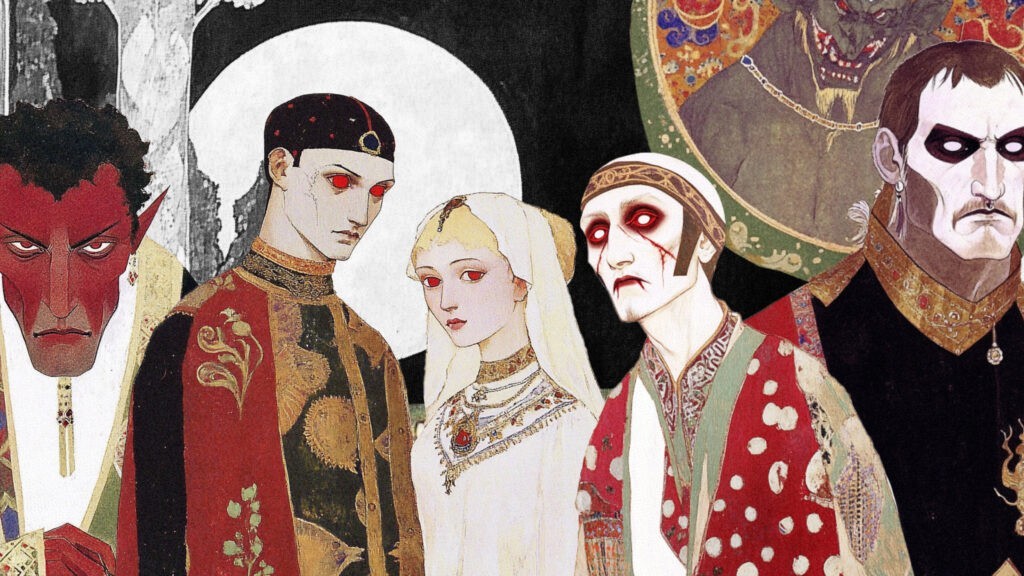

А на коронации Николая II решили вернуть совсем уж давнюю традицию московских пиров XVII века — осетра в целый метр и лебедя, сервированного в полном оперении.

Впрочем, за год до начала Первой мировой войны во время официального царского обеда по случаю 300-летнего юбилея дома Романовых последний русский царь решит отдать должное не национальному развитию, а франко-русскому союзу.

Удивляться нечему: к 1913 году на долю французских банков приходилось 22% общего капитала российских банков и Россия отчаянно зависела от западного союзника.

Официальный царский обед по случаю 300-летнего юбилея династии Романовых, 25 мая 1913 г., Москва, Кремль:

Меню:

Суп черепаховый

Суп-пюре из кур со спаржей, с пирожками

Стерлядь по-императорски

Цыплята с трюфелями

Седло серны с гарниром

Пунш «Виктория»

Жаркое: утки и пулярки

Салат огуречный, спаржа с соусом

Персики кардинал

Мороженое парижское

В. Похлебкин, «Кухня века»

Не царь, но человек

Несмотря на всю пропасть в положении, между членами императорской семьи и кормящим ее персоналом нередко складывались теплые, а порой почти родственные отношения.

Известно, что императрица Мария Федоровна извинялась перед своим камердинером, подавшим ей дурной кофе:

Прости меня за мою вспыльчивость. Ты знаешь, как немки

Из записок Марьи Сергеевны Мухановой, фрейлины высочайшего двора

любят кофе: ничем нельзя их рассердить больше, как

сделать кофе не по вкусу.

Немка по рождению, как и ее свекровь, Мария Федоровна только укрепила популярность кофейного напитка в России, начало которой положила Екатерина II. Известно, что в правление последней сделалось модным гадать на кофейной гуще.

Еще более трогательная и трагичная история связывает последнего русского императора Николая II и его повара Ивана Харитонова, который последовал за царской семьей после отречения самодержца в 1917 году.

В дневниках развенчанного Николая Романова и его супруги Александры Федоровны можно найти уютные упоминания о поваре Харитонове, который изо всех сил старался разнообразить скудеющее довольствие обреченного царя:

29 мая 1918 г.: К завтраку Харитонов подал компот, к большой радости всех. Вечером, по обыкновению, безик [карточная игра].

5 июня 1918 г.: Со вчерашнего дня Харитонов готовит нам еду, провизию приносят раз в два дня. Дочери учатся у него готовить и по вечерам месят муку, а по утрам пекут хлеб! Недурно!

7 июня 1918 г.: Харитонов приготовил макаронный пирог для других и меня, потому что совсем не принесли мяса.

17 июля 1918 года Иван Харитонов встретил свою смерть в страшном подвале Ипатьевского дома со всей царской семьей и остальными слугами — так вместе с Романовыми погиб и последний генерал от котлет.

Ниже приведем несколько старинных рецептов:

Ботвинья: взять листов свекольных свежих, или сушеных,

Е. Первушина, «За столом с Пушкиным. Чем угощали великого поэта»

или трав крапивы, или других во щи употребляемых,

разварить, отжать, изрубить мелко, развести квасом. В ботвинью добавляют мелко порезанного луку, огурцов

свежих или соленых, а когда угодно — вареной,

мелко нарубленной свеклы.

Какавный конфект: делают в островах Антильских,

Е. Первушина, «За столом с Пушкиным. Чем угощали великого поэта»

чрезмерно приятный и превосходящий лучшие варенья

европейские. Выбираются для сего ядра какавные самые

спелые, мочат в пресной чистой воде 6 дней и переменяя

воду по всякое утро и вечер; после начинивают их

кусочками лимонной корки и корицы, потом кладут их

в сахарный чистый сироп горячий, только что будет оный

снят с огня и процежен, и оставляют на сутки. Вынув из

сего первого сиропу и дав оному довольно обтечь, кладут

в другой сироп погуще первого, также на сутки; таковым

образом переменив сироп раз 5 или 6, оставляют

напоследок в самом густом сиропе, приправив оный

муском или амврою. Когда же надобно ядра сии сделать

сухим конфектом, вынимают их из сиропу и, дав оному

обтечь, обмакивают в свежий густой сироп и складывают

в банки, в коих они обсахариваются.

Мороженое молочное: возьми по полбутылки молока и

Е. Первушина, «За столом с Пушкиным. Чем угощали великого поэта»

сливок, лимонной корки, корицы, кишнецу и один желток

яичный. Все размешать, дать вскипеть, процедить сквозь

сито и поставить на огонь, чтобы сселось. После остудить

и вертеть на льду, как раньше было сказано.