- 1 Самый «юный» клад — нарышкинский из собрания ГМЗ «Царское Село»

- 1.1 Почему клад не нашли раньше

- 1.2 Кем были владельцы

- 1.3 Что посмотреть

- 2 Самый «ювелирный» — клад посуды шелкового комбината

- 2.1 Кем был владелец

- 3 «Бумажный» клад Успенского

- 3.1 Потомственный революционер

- 3.2 Как нашли

- 3.3 Что посмотреть

- 4 Клад из одного предмета — телогрея

- 4.1 Что за платье

- 4.2 Почему в стене

- 5 Симферопольский клад

- 5.1 Что нашли

Текст: Виктория Ли, ГИМ

Поиск сокровищ — одно из самых увлекательных и интригующих занятий. Недаром рассказано и написано столько историй об охотниках за тайным золотом, недаром выдуманы помощники-кладоуказатели — цвет папоротника, земляная кошка, белая змея.

Найти клад — детская мечта всякого взрослого, ведь известно, что во времена смут, революций и мятежей проливается не только кровь, но и несметное богатство. Оно тонет в быстрых водах, его хоронят в корнях приметных дубов, скрывают на пыльных чердаках, прячут в шкафчиках с двойным дном и замуровывают в каменных стенах. Там и лежит это сокровище до поры до времени, манящее и сказочное, а потом все же выходит на поверхность.

Сегодня вместе с Государственным историческим музеем мы расскажем истории пяти найденных кладов, предметы из которых можно увидеть прямо сейчас на выставке «Клады. Сокрытая история».

Самый «юный» клад — нарышкинский из собрания ГМЗ «Царское Село»

Весна 2012 года.

В санкт-петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных по улице Чайковского, 29, полным ходом идут реставрационные работы, на этот раз вскрывают половицы между вторым и третьим этажами одного из флигелей… и находят тайник с крупнейшим кладом в истории России.

Более двух тысяч предметов дворянского быта было обнаружено в маленькой комнатке. Чья-то аккуратная рука завернула столовое серебро, ларцы, самовары, канделябры и медали в газеты с грозовыми датами лета и осени 1917 года.

Прекрасную сохранность кладу обеспечили политые уксусом полотенца, которыми проложили изящные вещицы.

Обнаружение нарышкинского клада. Фото: РИА «Новости»

Почему клад не нашли раньше

Как и всякое имущество классовых врагов, великолепный особняк был национализирован в пользу нового государства. В советскую эпоху бывшее дворянское гнездо приспособили под общественные учреждения и магазины, а в 90-е поделили на жилые квартиры.

Однако, несмотря на все эти изменения, капитально дом не реставрировался ни разу и только в XXI веке за него взялись основательно. Так без малого сто лет пролежал дворянский клад в своей тайной комнате, завернутый в тревожные предреволюционные газеты.

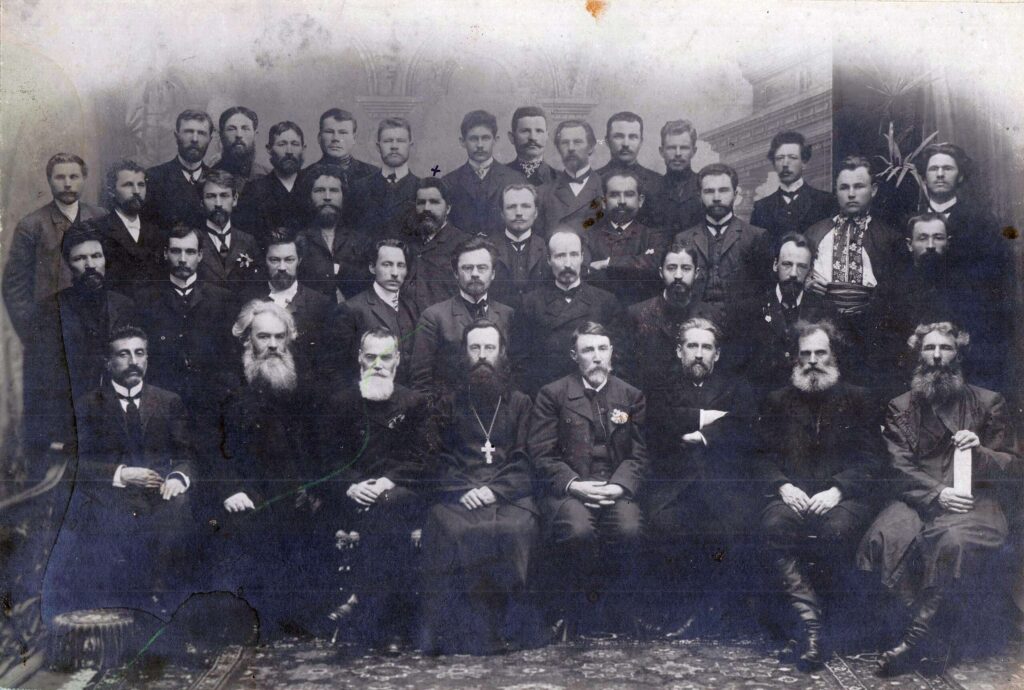

Кем были владельцы

Нарышкины — имя громкое и значительное для истории России. Его носили влиятельные бояре, богатые наследники, стольники, воеводы, наместники, губернаторы, декабристы и генералы. Нарышкиной была и царица, мать Петра Великого — Наталья Кирилловна.

Согласно архивным записям, последние дореволюционные владельцы здания на Чайковской улице — Сергей Сергеевич Сомов, штабс-ротмистр Лейб-гвардии Его Величества Гусарского полка, и его супруга Наталья Васильевна, в девичестве Нарышкина.

С 1913 года пара проживала по месту службы Сомова в Царском Селе, но в начале 1917 года Наталья вернулась в свой фамильный особняк, откуда чуть позже вместе с матерью и двумя детьми эмигрировала в Европу. Вскоре во Францию уехал и ее муж. Скончались супруги в конце 1970-х годов.

Что посмотреть

На выставке представлено 23 предмета из нарышкинского клада.

Пара серебряных канделябров, созданных в 1873 году фирмой Игнатия Сазикова — плодовитого русского ювелира, чьи изделия ценились не меньше, чем работы Овчинникова, Фаберже и братьев Грачевых. Весят чудесные подсвечники целый пуд — более 16 кг.

Канделябры выполнены в виде дуба, в ветвях которого расположился мальчик с гармошкой, а внизу крестьяне, водящие хоровод. Дуб олицетворяет крепость и силу, олицетворяет саму Россию. Крестьяне же представлены здесь не столько как труженики, а как созидатели, которые могли и поработать на совесть, и повеселиться на славу. Предметы, созданные Игнатием Сазиковым в направлении «русский стиль», прославляли русский народ и героическое прошлое России.

ГМЗ «Царское село»

Самовар серебряной работы в «русском стиле» фирмы того же Сазикова, который экспонировался на Пятой Московской выставке русских мануфактурных произведений в 1865 году. Судя по всему, изделие так понравилось Нарышкиным, что они заказали под него целый сервиз.

Серебряные блюда и кофр с комплектом позолоченных столовых приборов — самые старинные в кладе, они датируются 30-ми годами XIX века.

Представлены на выставке и семейные награды. Например, георгиевские медали самой Натальи Васильевны Сомовой, которая в Первую мировую войну служила медсестрой и была награждена за самоотверженность.

Самый «ювелирный» — клад посуды шелкового комбината

1972 год.

На Московском шелковом комбинате им. Н. Н. Щербакова найдены дореволюционные блюдо, подставка для рюмок и поднос — драгоценные изделия работы фирмы Павла Акимовича Овчинникова.

Кем был владелец

За сто лет до удивительной находки, в 1872 году, купец первой гильдии Петр Мусси основывает шелковую фабрику «П. А. Мусси и К°». В эпоху золотого фабричного купечества дела у него идут лучше некуда — на предприятии трудятся «471 мужчина, 219 женщин и 16 подростков в возрасте от 10 до 15 лет».

В 1881 году крупные фирмы Ю. П. Гужона, К. О. Жиро, Г. Ф. Симоно и П. А. Мусси объединяются в Товарищество шелковой мануфактуры в Москве, а уже через год на всероссийской выставке за экспонируемые ткани союз получает высшую награду — «Золотого орла» и право изображения государственного герба на своих изделиях.

В 1906-м товарищество открывает еще одну шелковую фабрику в Киржаче Владимирской губернии:

Общее количество рабочих достигло 3250 человек. Оборот за 1912/13 составил 6,7 млн руб. Накануне Первой мировой войны основной капитал — 3,25 млн руб. (13 тыс. акций по 250 руб.), баланс — 10 942 294 руб., дивиденд — 6%.

М. Барышников, «Деловой мир России»

Неудивительно, что по случаю серебряной свадьбы удачливые фабриканты преподносят своему партнеру подарок, достойный московских купцов, — то самое золоченое блюдо, подставку для рюмок и серебряный поднос. Надпись уважительно-скромная: «ПЕТРУ АНТОНОВИЧУ И АННЕ ФРАНЦОВНЕ МУССИ ОТЪ ТКАЦКОЙ АРТЕЛИ».

Клад посуды шелкового комбината. Фото: ГИМ

Почтенный Петр Мусси с супругой и товарищами канули в небытие, купеческое предприятие национализировали и переименовали в Московский шелковый комбинат П. П. Щербакова, а вот трогательный клад так и лежал до 1972 года, а затем был приобретен ГИМ через закупочную комиссию.

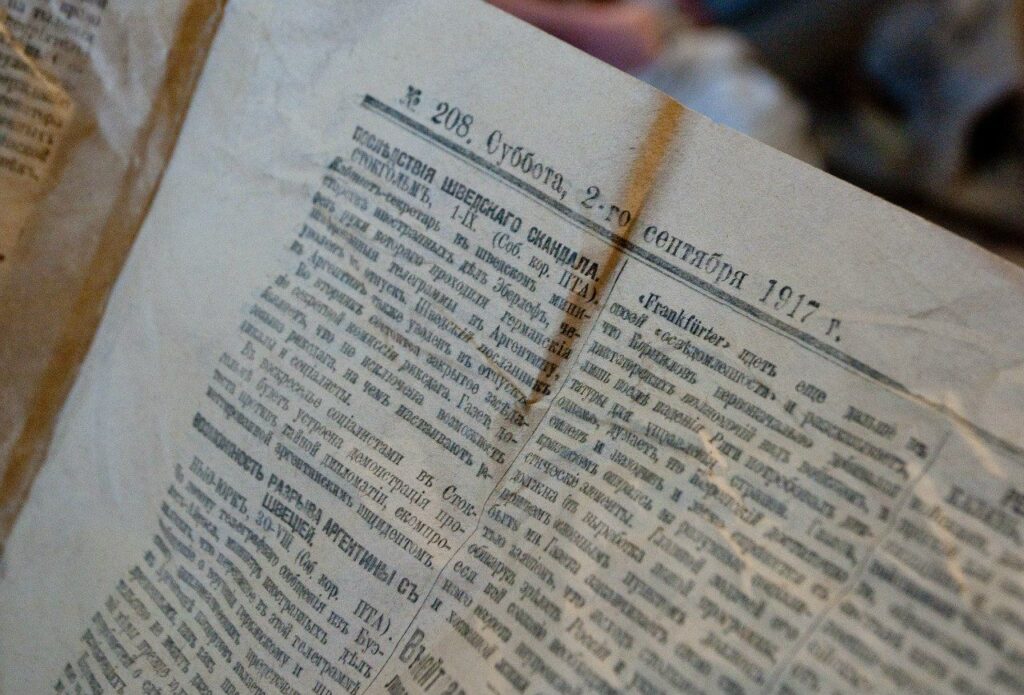

«Бумажный» клад Успенского

Лето 1982 года.

В здании Государственного исторического музея раздается телефонная трель, на проводе Управление внутренних дел Волгоградского района Москвы. Звонят по поводу найденных бумаг депутата Государственной думы Российской империи II созыва — Виктора Петровича Успенского. Могут ли они представлять музейную ценность?

Потомственный революционер

Виктор Петрович был известен своей врачебной деятельностью — заведовал санитарным бюро Московской городской управы. Слыл он и активным общественником, а после избрания в Государственную думу в 1907 году вошел в состав группы социалистов-революционеров (эсеров).

Успенский был практически потомственным мятежником. Его родители — Петр Гаврилович Успенский и Александра Ивановна Успенская, в девичестве Засулич, — принадлежали к революционно-народническому движению 60–70-х годов XIX столетия.

А тетка, видная народница и террористка Вера Ивановна Засулич, прославилась покушением на санкт-петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и не менее легендарным оправдательным приговором по ее делу.

градоначальника Ф. Ф. Трепова и ее еще более сенсационное оправдание судом присяжных взволновали (сочувственно к ней!) не только российскую, но и международную общественность. «В течение 48 часов Европа забыла о войне [русско-турецкой. — Н. Т.] и мире, о Бисмарке, Биконсфилде и Горчакове, чтобы заняться только Верой Засулич и ее удивительным

Н. Троицкий, «Сибирская Вера Засулич»

процессом», — констатировал французский ежегодник Revue des deux Mondes.

Известно, что Вера Ивановна переводила труды Маркса, с которым состояла в переписке, несколько раз встречалась с Энгельсом, а также хорошо знала Ленина.

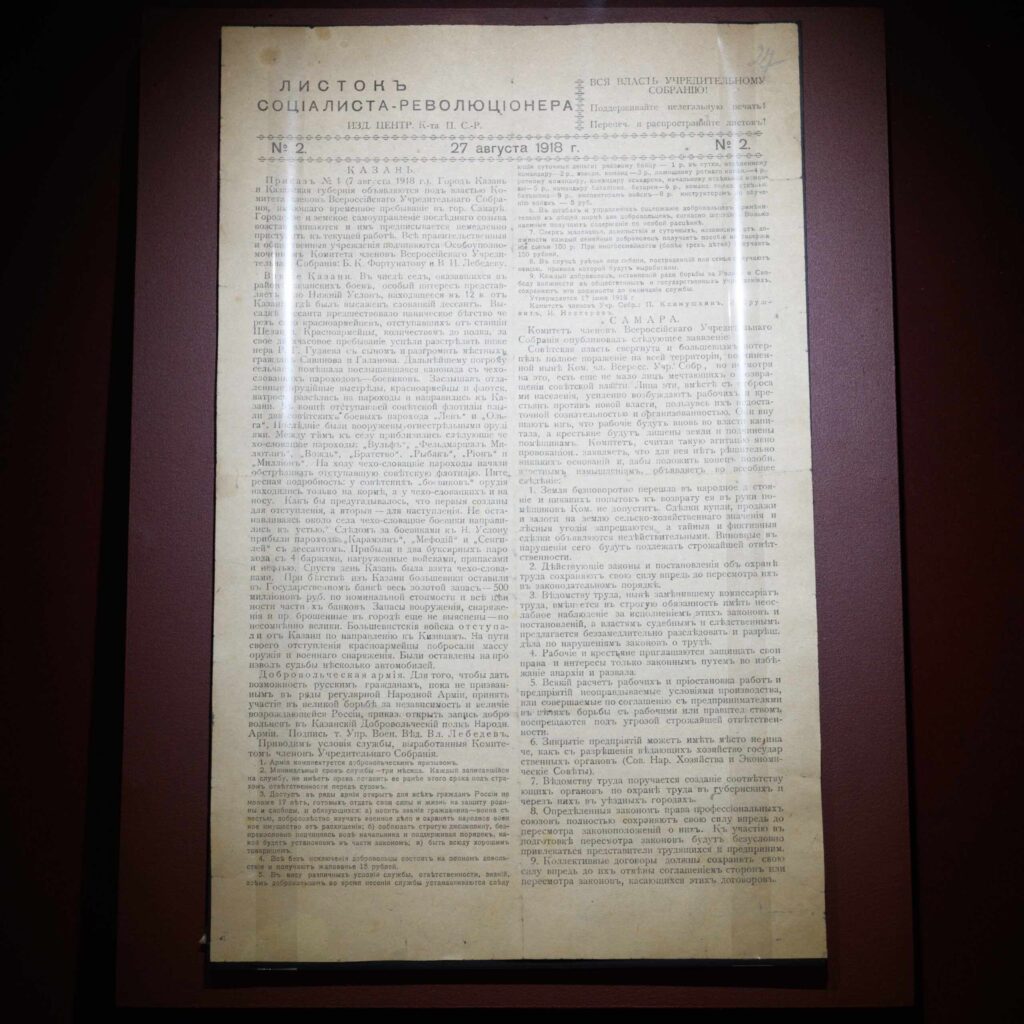

Вернемся к ее племяннику. По найденным бумагам жизненный путь Виктора Петровича прослеживается вплоть до 1918 года. После переломного октября 1917-го он, как и многие деятели революционного движения, оказался в контрреволюционном лагере — среди документов имеется листок социалиста-революционера 1918 года с критикой действий большевиков. Дальнейшая судьба врача-эсера неизвестна.

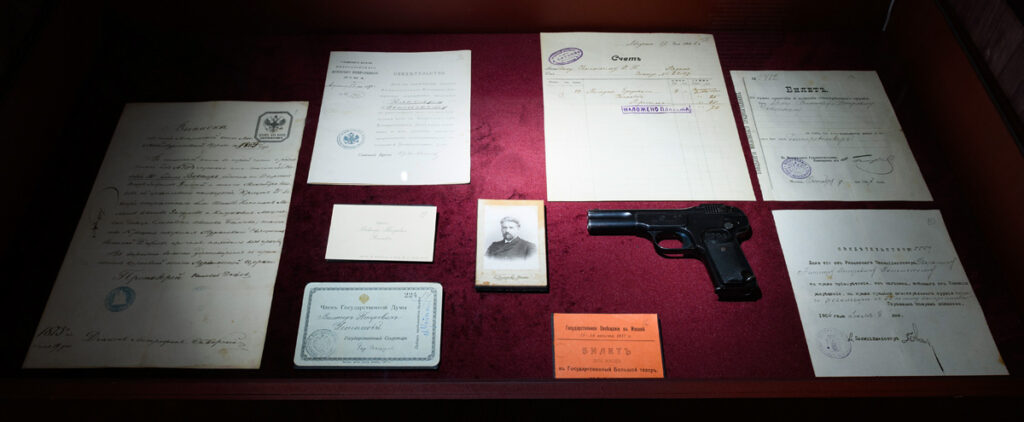

Как нашли

Клад Успенского сохранился благодаря потайному ящику в старом шкафу. В 1973 году слесарь Юрий Алексеевич Гусев получил новую квартиру в Волгоградском районе столицы, куда и переехал из коммуналки на Малой Бронной. С собой он взял никому не нужный и неприметный шкаф. Десяток лет спустя старую мебель решили разобрать, так и обнаружился тайник с бумагами «потомственного» революционера.

Что посмотреть

На выставке представлены документы, среди которых — свидетельства, выписки, черновики, долговые расписки, старые лотерейные билеты, принадлежавшие Виктору Петровичу, в том числе и опасный листок с критикой. Есть и депутатский билет, а также пистолет системы Браунинга и разрешение на хранение оружия.

Клад из одного предмета — телогрея

1935 год.

Строительство первой ветки Московского метро — Сокольнической — идет полным ходом, в мае линия должна быть открыта! При разборе каменной кладки старинной Китайгородской стены недалеко от Проломной калитки, что между Владимирской башней и Третьяковским проездом, обнаруживается комок гладкой ткани. Им оказывается богатое платье XVII века.

Что за платье

Древняя одежда сшита из дорогого китайского шелка, первоначальный цвет которого, к сожалению, угадать невозможно. С боков — два отверстия для карманов, края которых тщательно обметаны шелком. По небольшим овальным разрезам на плечах и длинным узким, явно декоративным рукавам можно предположить, что находка — это телогрея, верхняя распашная одежда, бывшая в ходу вплоть до конца XVII века.

Телогреи носили как мужчины, так и женщины. Через открытые проймы ее надевали поверх рубахи, а длинные узкие рукава свисали позади рук до самого подола. В выходной версии костюма рукава перекидывались за спиной один на другой.

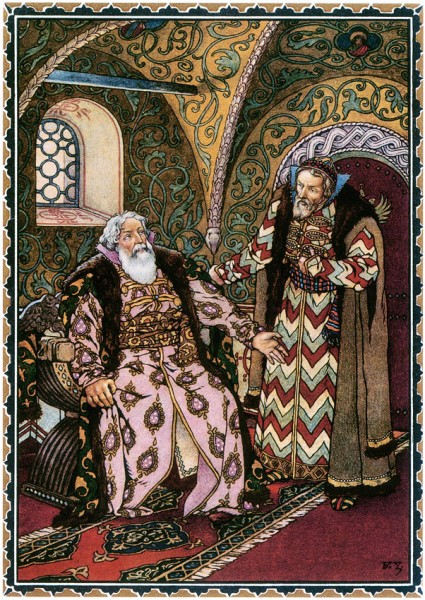

Известно, что в XVII веке в том самом месте, по Никольской улице, располагались владения князя Ивана Алексеевича Воротынского, боярина, дворецкого, воеводы, да к тому же двоюродного брата и советника царя Алексея Михайловича. Как раз рядом с его усадьбой и находилась Китайгородская стена.

Современники отмечали, что Воротынский «захватил землю вдоль городской стены полностью», использовал ее в хозяйственных целях «и подойти к стене было невозможно». Положение Ивана Алексеевича Воротынского при дворе обязывало, а богатство позволяло содержать много «дворовых людей».

Государственный исторический музей

Почему в стене

Дошедшее до нас дорогое платье, судя по всему, принадлежало женщине из зажиточного городского круга и могло быть украдено на дворе царского родственника, а затем временно спрятано в отверстие в стене. Правда, это «временно» растянулось на три столетия.

Симферопольский клад

1965 год.

В пригороде Симферополя ведутся земляные работы, вдруг кто-то указывает на непривычный предмет в яме котлована. Рабочие еще не знают, что обнаружили один из самых драгоценных кладов — сокровища Золотой Орды!

Что нашли

Симферопольская находка — мечта всякого охотника за кладами. Здесь и золотые украшения, усыпанные изумрудами, жемчугами и шпинелью, и головные уборы в аметистах и бирюзе, серебряная посуда, изысканная чернильница, золотые бляшки и браслеты с надписями на персидском языке, пояса с сердоликом, сапфировая пуговка, бусы и футляры для амулетов. Есть и золотые монеты индийской чеканки, девять из них относятся к первой половине XIV века, а одна — к концу XIII столетия.

Всего 328 драгоценных предметов общим весом более 2,5 кг.

Клад выделяется среди известных кладов своей эпохи обилием и разнообразием вещей, многие из которых являются изделиями высокохудожественными. Все это говорит о самой сущности клада: либо это часть казны улу́са Крым, либо личные вещи крымского эмира — наместника золотоордынского хана. Богатый клад был зарыт в землю не ранее начала XV века. Это было время заката некогда могущественного Золотоордынского государства, просуществовавшего более 200 лет — с 1240-х гг. до его окончательного распада в 1480-х гг.

Государственный исторический музей