Текст: Виктория Ли

Женсоветы, фиктивные браки, частные уроки, газетные сплетни, профессорские дипломы и разбитые сердца. Сегодня «Русская барыня» рассказывает истории трех женщин, каждая из которых, как могла, расчищала путь для нашего с вами будущего.

Софья Ковалевская, Лидия Зверева и Александра Коллонтай: дама науки, авантюристка и большевичка. Жизни любой из них хватит на целую книгу, у нас же лимит, поэтому постараемся упустить как можно меньше.

Невеста науки: Софья Ковалевская

Я получила страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея Корвина; любовь к математике, музыке и поэзии от деда матери с отцовской стороны, астронома Шуберта; личную свободу от Польши; от цыганки-прабабки — любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям; остальное от России.

Noblesse oblige — каждый компонент этого родового коктейля отыграл названную роль в жизни Софьи Ковалевской, видной ученой XIX века.

О Софье Васильевне часто говорят как о первой женщине в Российской империи с прежде недосягаемым статусом профессора. Правда, за этим солидным званием кроются отнюдь не щедроты родной страны, как и за фамилией мужа, которую она прославила, не история любви (во всяком случае, не любви к мужчине).

Софья, урожденная Корвин-Круковская, получила доступ к высшему образованию через фиктивный брак — союз, открывавший девице дверь в мир науки, которую реакционно настроенные отцы обыкновенно держали запертой.

Феномен «фиктивного брака» как новое социальное явление в истории Российской империи 1850–1860-х гг. стал символом борьбы за гражданские права. <…> Девушки из дворянских семей или среды разночинцев, желающие учиться в университетах (в том числе и за границей), но не имевшие на это согласие родителей, часто заключали брачные союзы.

А. Аллахвердян, «Фиктивный брак как путь к интеллектуальной жертвенной свободе женщин»

Россия XIX века дышала возвышенными идеями гуманизма и равенства, и прогрессивная молодежь ловко обращала матримониальные инструменты против тесных норм патриархата. Новоиспеченные мужья не ждали от своих жен материнства и хранения очага, а рвались исправлять социальную несправедливость:

Это объясняет беспрецедентный феномен заключения фиктивных браков в России в 1860-е гг. Молодые мужчины, чтобы дать возможность девушкам вести самостоятельную жизнь, получать образование в Петербурге или за границей, соглашались на эту жертву.

А. Аллахвердян, «Фиктивный брак как путь к интеллектуальной жертвенной свободе женщин»

«Жертвой» был отказ от супружеских привилегий во имя карьеры жены, и подобные союзы часто оставались идейными. Но даже замужней женщине, которая желала заниматься наукой (с полного согласия освободителя-супруга), в России приходилось несладко.

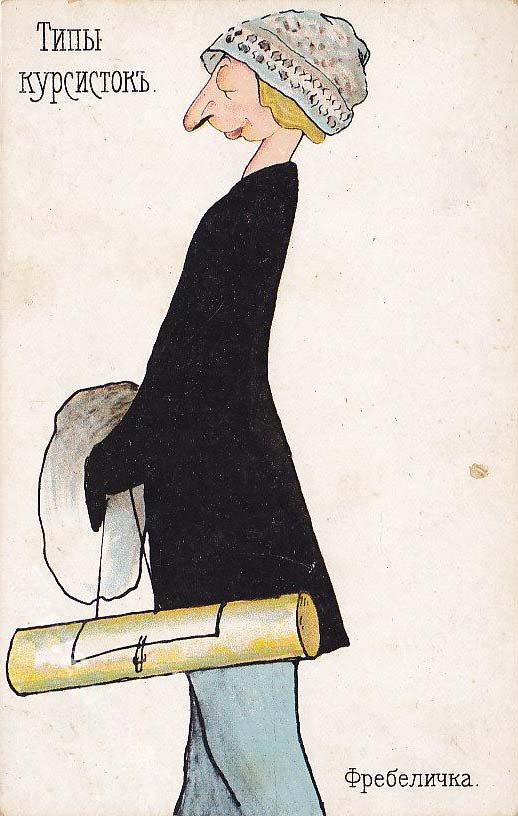

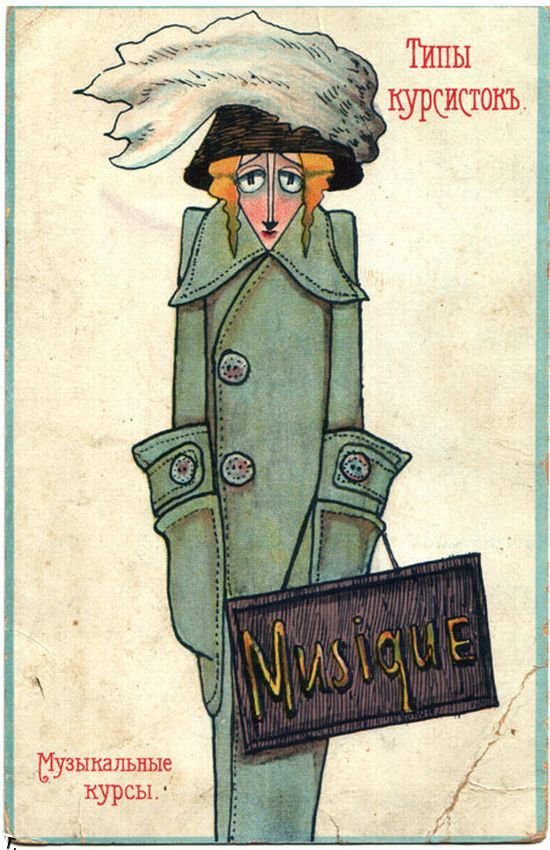

«Типы студенток», В. Кадулин

Количество студенток в отечественных университетах было ничтожно мало, особенно если принять во внимание огромный поток желающих. Известно, что в 1864/65 учебном году медицинский факультет Петербургского университета посещала лишь одна (!) «студентка Кошеварова». Да и то ее обучение объяснялось личным прошением оренбургского генерал-губернатора, которому требовался врач женского пола для нужд мусульманского населения — докторов-мужчин к мусульманкам не допускали. Поэтому многие из женщин-ученых отправлялись в Европу для получения полноценного образования.

Нелюбимая (по ее же убеждению) дочь генерала Василия Корвин-Круковского обладала беспокойной натурой — той, что популярная психология описала бы как «синдром среднего ребенка», на долю которого выпадают лишь крохи родительской ласки.

По воспоминаниям Софьи Васильевны, она родилась второй дочерью, вместо долгожданного сына, да к тому же в неудачный момент финансовой бури:

Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрались, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось.

С. Ковалевская, «Воспоминания детства»

После многие из ее друзей будут описывать уже состоявшуюся в науке Софью как не приспособленную к быту и каким-либо жизненным, вненаучным, сложностям.

В 18 лет средняя дочь Корвин-Круковских вышла замуж за издателя Владимира Ковалевского, знакомца своей старшей сестры, которого та прочила в свои фиктивные мужья — тоже ради «модной» карьеры. Однако Владимир предпочел жениться на Софье, объясняя это ее талантом, хотя дело, судя по всему, было не только в нем:

Младшая, именно мой воробышек, такое существо, что я и описывать ее не стану, потому, что ты, естественно, подумаешь, что я увлечен… Несмотря на свои 18 лет, воробышек образован великолепно, знает все языки как свой собственный и занимается до сих пор главным образом математикой, причем проходит уже сферическую тригонометрию и интегралы, работает как муравей с утра до ночи и при всем этом жив, мил и очень хорош собой. Вообще это такое счастье свалилось на меня, что трудно себе представить.

О. Феоктистова, И. Чернышева, «Софья Ковалевская: поэт от математики»

Невесте даже пришлось скандально «сбежать на квартиру» к Ковалевскому, чтобы вынудить отца к согласию на брак.

Получив долгожданную свободу, Софья принялась штурмовать высокую науку — в университете Гейдельберга. Квартиру она «по-современному» делила не с супругом, а с подругой-химиком — Юлией Лермонтовой (имя которой также войдет в историю российской науки).

Лекции начались тотчас после нашего приезда. Днем мы все время проводили в университете, а вечера свои посвящали также занятиям. Но зато по воскресеньям мы всегда делали большие прогулки в окрестностях Гейдельберга, а иногда ездили и в Мангейм, чтобы побывать в театре.

Е. Литвинова, «Софья Ковалевская. Женщина — математик»

Через год Софья уже пыталась поступить в Берлинский университет, куда ее не приняли — опять же из-за неподходящего пола. На этот раз социальную несправедливость взялся исправлять уже не фиктивный муж, а светило математики, профессор Карл Вейерштрасс, который согласился давать русской ученой частные уроки. Софья не разочаровала и за неполные четыре года освоила весь университетский курс и написала три работы:

1. К теории уравнений в частных производных.

2. О приведении одного класса абелевских интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам.

3. Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна.

В. Григорьева, «О многогранности жизни и творчества С. Ковалевской — профессора Стокгольмского университета»

Каждой из них было бы достаточно для присуждения ученой степени доктора, однако по-немецки предусмотрительный Вейерштрасс отправил в Геттингенский университет все три. Как итог, в 1874 году Ковалевской присудили ученую степень доктора философии summa cum laude — с отличием (с высшей похвалой).

Стараниями того же Вейерштрасса сменившая имя на западный манер Sonya Kovalevsky получила место профессора математики в Высшей школе Стокгольма — будущем Стокгольмском университете.

Авантюристка: Лидия Зверева

Как бы удивились противники феминитивов и строгие радетели за чистоту русского языка, если бы им попалась биография Лидии Зверевой. Первой русской женщины-пилота — первой русской авиатрисы.

Первой авиатрисой стала французская баронесса де Ларош в 1910 году. Воспитанница Мариинского института благородных девиц Лидия Зверева считается первой русской авиатрисой.

Е. Генералова, «Устаревшая лексика русского языка: вопросы преподавания и лексикографической интерпретации»

Если в середине XIX столетия общественную моду в России возглавляла женщина науки, то к началу XX века рядом с ней встала и женщина-авантюристка, готовая состязаться с сильным полом не только в интеллекте, но и в поиске приключений.

И бум гражданской авиации пришелся как раз кстати. Счастливчики, получившие образование за границей, возвращались и открывали авиашколы и летные клубы, строили аппараты и участвовали в показательных выступлениях.

Известно, что царь Николай всячески поддерживал эти начинания (правда, скорее ради военных интересов). О небе мечтала и генеральская дочь Лида Зверева. В 1911 году, в свои 20 лет, она окончила авиационную школу Первого российского товарищества воздухоплавания «Гамаюн», готовившую частных пилотов:

Два первых своих самостоятельных полета Зверева совершила 30 июля 1911 года в Гатчине. Оба раза она поднималась на высоту до 60 метров, зависая в воздухе на 10 минут. В августе она успешно сдала экзамены…

«История РФ. Зверева Лидия»

Ее диплом пилота-авиатора имел номер 31.

Тем же летом 1911 года был устроен перелет российских авиаторов из Петербурга в Москву.

Забегая вперед, скажем, что тогда установили новый для России рекорд дальности за сутки: 725 км за 24 часа 41 минуту. Но не обошлось и без трагедий.

По описаниям участников, сам маршрут был выбран неудачно: «трасса изобиловала болотами и оврагами, была крайне неудобной при вынужденных посадках». Подвела и погода, дождливая и не по-летнему промозглая. Как итог, на девять аэропланов, поднявшихся в воздух, пришлось целых три крушения:

Первым упал аппарат М. Г. фон Лерхе, пилот чудом остался жив. Самолет С. И. Уточкина сначала совершил вынужденную посадку, после отладки машины удалось взлететь вновь, однако спустя несколько часов самолет все-таки разбился. Уточкин с сотрясением мозга, ушибом груди и переломами был доставлен на автомобиле в город. Авиатор В. В. Слюсаренко вместе с пассажиром (авиатором К. Н. Шиманским) упал с высоты 80 км недалеко от Царского Cела. В. В. Слюсаренко сломал ногу, а К. Н. Шиманский разбился насмерть.

Е. Груздева, Е. Колосова, «История авиации и педагогический университет им. А. И. Герцена»

Для Лидии эти крушения были особенно тяжелы: сломавший ногу Владимир Слюсаренко приходился ей женихом.

В связи с происшествием «Петербургская газета» выпустила статью с каркающим заголовком «69-я жертва авиации», где упоминает и Звереву, которая сама в полете не участвовала, но планировала:

Накануне начала кроваво-рокового полета «Спб.-Москва» во Франции в Этанпе погибла женщина-авиатор г-жа Дениз-Моор.

Это была третья по счету женщина, изучившая авиацию. И все три сделались жертвами увлечений аэропланом.

Как известно, баронесса де-ля-Рош была изувечена при падении ее аэроплана в Реймсе вскоре после отъезда ее из Петербурга, где она собиралась летать, но впрочем не летела из-за дурной погоды.

Вторая авиаторша г-жа Франк сильно расшиблась на полетах в Англии.

Третья авиаторша г-жа Дениз-Моор пострадала хуже ее предшественниц. Она убита.

Несчастная упала со сравнительно небольшой высоты в несколько десятков метров, но настолько неудачно, что мотор ударил ее по голове. Она погибла почти при тех же условиях, при каких третьего дня под Петербургом погиб К. Н. Шиманский, тоже летевший на Фармане.

Все три авиаторши — погибшая Дениз-Моор, изувеченные Франк и Де-Лярош — француженки.

Женщины других национальностей пока не дерзают летать.

В настоящее время — после выбытия из строя авиаторов трех смелых француженок — ни в Европе, ни в Америке нет женщин, которые бы изучали авиацию.

В Петербурге хотела посвятить себя авиации г-жа Зверева, намеревавшаяся лететь на аэроплане В. В. Слюсаренко. Но теперь, после ужасного несчастья с ним и его другом Шиманским, само собой разумеется, г-жа Зверева разлюбила авиацию.

«69-я жертва авиации», «Петербургская газета»

Однако Лидия не разлюбила, причем даже после того, как ее собственный самолет разбился во время одного из показательных полетов. Не возымели действия и увещевания врачей, пугавших авиатрису чахоткой и настоятельно советовавших бросить летать.

После свадьбы с Владимиром Слюсаренко в 1913 году супруги организовали в Зассенгофе (пригород Риги) собственную школу пилотов и авиационные мастерские, где испытывали самолеты.

Большевичка: Александра Коллонтай

Еще одна генеральская дочь и дворянка по крови, Александра Михайловна Домонтович, сперва отправилась по проторенной дорожке образцовой девицы: вышла замуж за офицера В. Коллонтая и родила сына. Однако вскоре оставила обоих и свернула на путь революционерки:

Я хотела быть свободной. Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполоняли весь день, и я не могла больше писать повести и романы… Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы снова взяться за книгу Ленина.

Л. Млечин, «Коллонтай»

За время своей вынужденной (по политической линии) эмиграции она успела поработать практически на всех доступных площадках, а после Февральской революции вернулась в Россию.

Была делегатом РСДРП на международных социалистических конгрессах в Штутгарте (1907), Копенгагене (1910), Базеле (1912). В период 1-й мировой войны 1914–18 становится на большевистские позиции; ведет антимилитаристскую пропаганду в европейских странах и США. Поддерживала тесную связь с В. И. Лениным, выполняла его поручения.

И. Загоскина, «Соч.: Избр. статьи и речи, М., 1972. Воспоминания об Ильиче»

Дружеские отношения с Владимиром Лениным и обращение в большевичку обеспечили Коллонтай пост народного комиссара госпризрения (социального обеспечения), на который тот ее выдвинул лично. В истории ее назовут первой женщиной-министром.

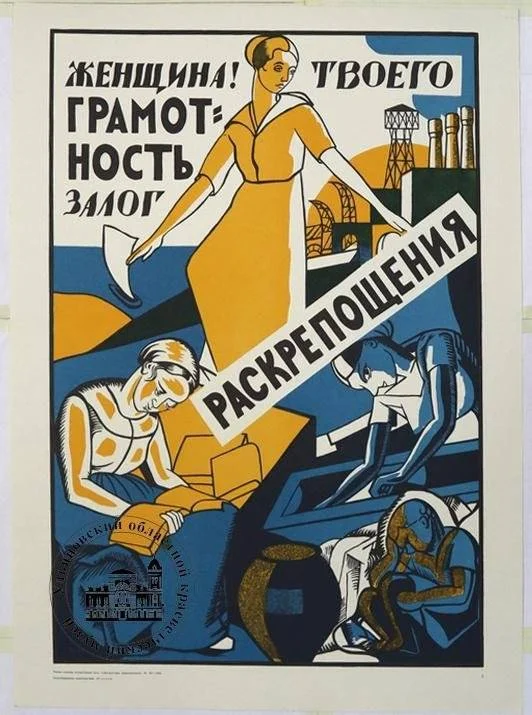

Александра Михайловна прославилась своими прогрессивными взглядами и неусыпной поддержкой женских организаций. С ее подачи создавались женсоветы, отделы и коллегии по охране материнства и младенчества и общества взаимопомощи для работниц. Коллонтай ратовала за оплачиваемые декретные отпуска и дошкольные учреждения.

Вероятно, ей самой было крайне некомфортно в патриархальной роли жены и матери и она старалась разработать новую формулу существования, активно решая насущный «женский вопрос».

…опору женщина должна научиться искать в другом месте, искать и получать ее не от мужчины, а от коллектива, от государства.

А. Коллонтай, «Семья и коммунистическое государство»

Чтобы описать идею «новой женщины», она перебирает не подходящие ей старые роли:

Это не «чистые», милые девушки, роман которых обрывался с благополучным замужеством, это и не жены, страдающие от измены мужа или сами повинные в адюльтере, это и не старые девы, оплакивающие неудачную любовь своей юности, это и не «жрицы любви», жертвы печальных условий жизни или собственной «порочной» натуры.

А. Коллонтай, «Новая мораль и рабочий класс»

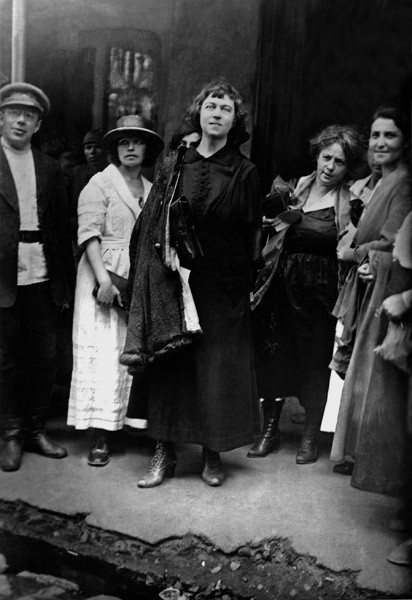

Второй международной конференции женщин — коммунисток, 1921

Представительница нового времени — холостячка, ее жизнь не сосредотачивается на половой или романтической любви:

Уже брезжит свет, уже намечаются новые женские типы так называемых «холостых женщин», для которых сокровища жизни не исчерпываются любовью.

А. Коллонтай, «Любовь и новая мораль»

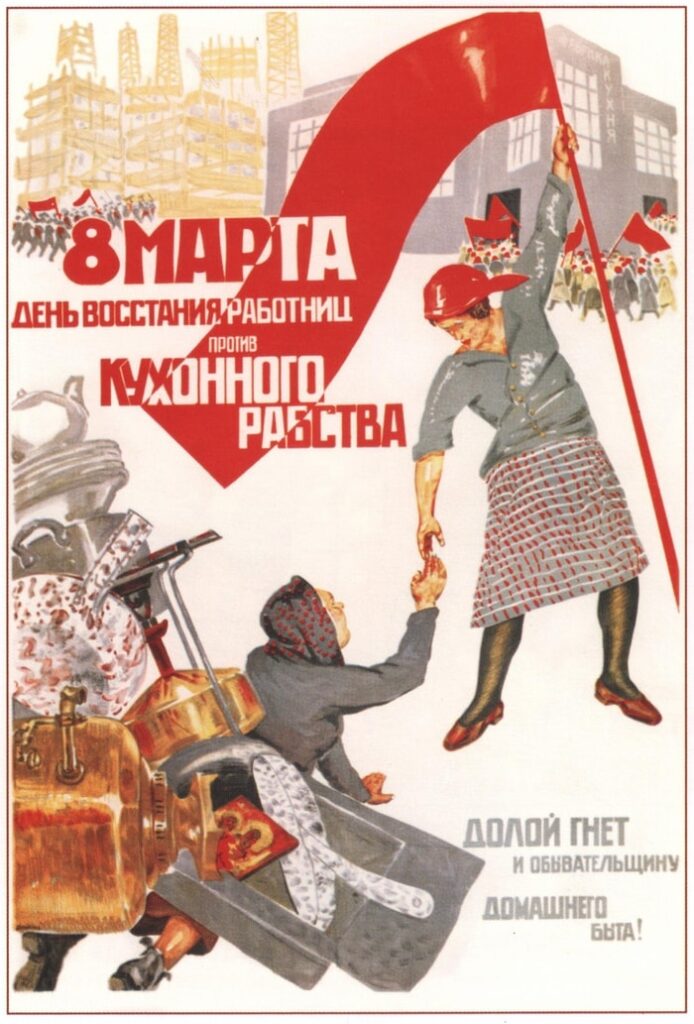

Сама традиционная семья, основа которой состояла в экономической зависимости женщины от мужчины, должна была исчезнуть.

Реакционные связи «общественной ячейки» не смели разделять коллектив, а мужчинам и женщинам не рекомендовалось создавать долгосрочные романтические союзы — только идейные. Что же касается детей, то и их воспитание лучше было доверить партии.

Идея подобной «половой коллективизации» отнюдь не нова, ее высказывали и ранее, например еще Платон в своем «Государстве»:

То, что все эти женщины должны быть общими всем этим мужчинам, то ни одна не должна жить частно ни с одним. Тоже опять общими — и дети, так чтобы и дитя не знало своего родителя, и родитель — своего дитяти.

Платон, «Государство»

В любовном вопросе Коллонтай опиралась на символические образы «крылатого» и «бескрылого эроса», которые изложила вот в этом письме молодежи.

Первый эрос — крылатый, и крылья его — «любовь, сотканная из тончайшей сети всевозможных душевно-духовных эмоций (чувствований)». А второй представляет собой «голый инстинкт воспроизводства», без очарования любви (и крыльев).

По Коллонтай, бескрылый эрос царил в трудные времена революционной борьбы, когда на любовь не оставалось сил. Теперь же, после победы, человек истосковался по настоящей привязанности, однако молодым людям должно было обратить новые духовные союзы не на пользу частной пары (семьи), а на пользу коллектива.

Нужно добавить, что стирание религиозных и моральных ограничений в вопросе секса вскружило голову многим, что абсолютно не одобряли лидеры-коммунисты. Тот же Ленин, желая сместить фокус с полового на общественное, писал:

Несдержанность в половой жизни буржуазна: она признак разложения. Пролетариат — восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно ни опьянения половой несдержанностью, ни опьянения алкоголем.

К. Цеткин, «Воспоминания о Ленине»

Этот лонг закончим вот такой картинкой и напомним девчонкам, чтобы шли навстречу только себе: были мещанками, революционерками, карьеристками, патриархалками, авантюристками, послушницами — словом, кем захотят!

С праздником, сестры!